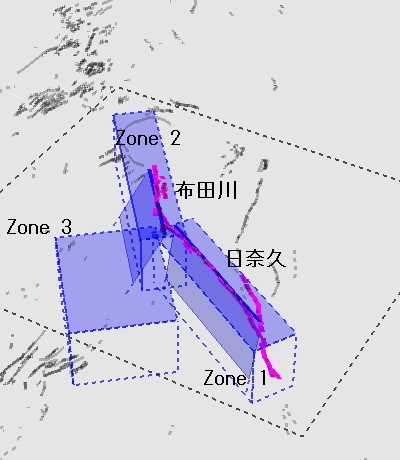

[産総研(産業技術総合研究所)・活断層データベース]によると、

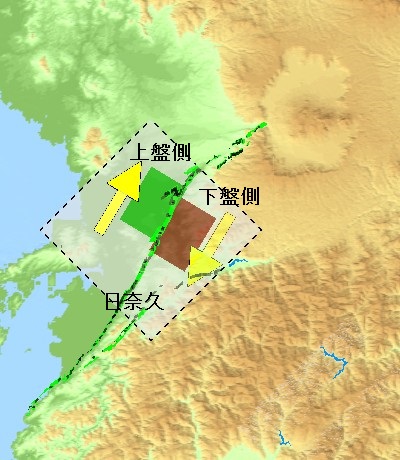

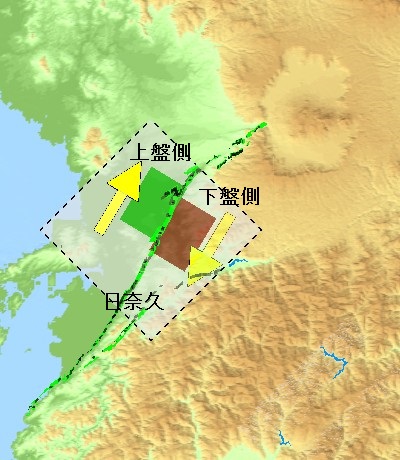

布田川活断層は、熊本県中部を北東-南西に延びる右横ずれ断層で、南東側隆起成分を伴います。

日奈久活断層は、益城町木山付近から葦北(あしきた)郡芦北町を経て、八代海南部に至る断層で

(御船活動セグメント、八代活動セグメントを含む)、断層南東側が相対的に隆起する上下成分を伴う右横ずれ断層です。

布田川断層は「一般傾斜 60°N」とありますので断層面は北側に傾いています。御船、八代断層は「一般傾斜 80°W」とありますので

断層面は西側に傾いています。走行・傾きに近い値で図1に描きました。(水俣沖活断層はカットしています。)

2016年4月14日に日奈久断層でM6.3(前震)が発生、2016年4月16日に布田川断層でM7.3(本震)が発生しました。

周辺で起きた地震も図1に入れました。

|

|

図1 布田川・日奈久起震断層

|

| 布田川・日奈久起震断層 |

|---|

| 活動セグメント名 | 一般走向 | 一般傾斜 | 長さ | 断層型 | 変位の向き |

|---|

| 布田川(ふたがわ) | N60°E | 60°N | 24km | 右横ずれ | S(隆起側) |

| 御船(みふね) | N30°E | 80°W | 14km | 右横ずれ | E(隆起側) |

| 八代(やつしろ) | N40°E | 80°W | 37km | 右横ずれ | E(隆起側) |

| 池の原(いけのはら) | N40°E | 90°V | 25km | 右横ずれ | E(隆起側) |

| 水俣沖(みなまたおき) | N50°E | 90°V | 30km | 右横ずれ | - |

| 周辺で起きた主な大地震 |

|---|

| - | 年月日 | Mag | 緯度 | 経度 | 深さ | その他 |

|---|

| (1) | 1619/05/01 | M 6.0 | N 32.500° | E 130.583° | 10km | - |

| (2) | 1889/07/28 | M 6.3 | N 32.783° | E 130.683° | 10km | 1889年熊本地震 |

| - | 1975/01/23 | M 6.1 | N 33.000° | E 131.133° | 0km | 阿蘇地震 |

| (3) | 2016/04/14 | M 6.5 | N 32.742° | E 130.809° | 11km | 2016熊本地震(前震) |

| (4) | 2016/04/15 | M 6.4 | N 32.701° | E 130.778° | 6km | 同余震 |

| (5) | 2016/04/16 | M 7.3 | N 32.755° | E 130.763° | 12km | 2016熊本地震(本震) |

|

| 2016年熊本地震 |

|---|

2016年熊本地震の震源断層

2016年4月14日のM6.5地震は御船活断層(日奈久活断層の一部)で起こりましたが、

その場所は布田川活断層と交わる領域でした(図1)。2016年4月16日に布田川活断層でM7.3の地震が起こりました。

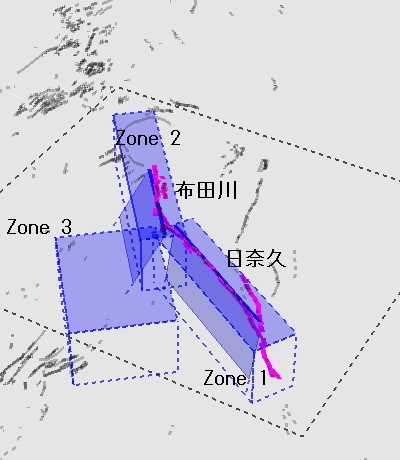

図2は、2016年4月14日の震源断層、図3は、2016年4月16日の震源断層のイメージです。

防災科研(防災科学技術研究所)の初動解パラメータ・データ(「F-net 地震のメカニズム情報」)を使用し、

震源断層面の長さ、幅は、国土地理院のパラメータを参考にしました。

|

|

|

図2 2016年4月14日 M6.5 右横ずれ

|

図3 2016年4月16日 M7.3 右横ずれ

|

| 2016年熊本地震(M6.5)の初動解パラメータ[防災科研より] |

|---|

| 緯度 | 経度 | 深さ | 節面1 | 節面2 | Mw |

|---|

| 走向 | 傾き | すべり角 | 走向 | 傾き | すべり角 |

|---|

| 32.74° | 130.80° | 11km | 122° | 74° | -1° | 212° | 89° | -164° | 6.1 |

| 2016年熊本地震(M7.3)の初動解パラメータ[防災科研より] |

|---|

| 緯度 | 経度 | 深さ | 節面1 | 節面2 | Mw |

|---|

| 走向 | 傾き | すべり角 | 走向 | 傾き | すべり角 |

|---|

| 32.75° | 130.76° | 12km | 58° | 66° | 132° | 173° | 48° | 34° | 7.1 |

| 2016年熊本地震の震源断層パラメータ [国土地理院より] |

|---|

| 断層 | 緯度 | 経度 | 上端深さ | 長さ | 幅 | 走向 | 傾き | すべり角 | すべり量 | Mw |

|---|

| A1 | 32.878° | 130.996° | 0.6km | 20.0km | 12.5km | 235° | 60° | 209° | 4.1m | 6.96 |

|---|

| A2 | 32.883° | 130.975° | 0.2km | 5.1km | 6.6km | 56° | 62° | 178° | 3.8m | 6.36 |

|---|

| B | 32.770° | 130.807° | 0.8km | 10.2km | 13.0km | 205° | 72° | 176° | 2.7m | 6.65 |

|---|

| ※位置は断層の左上端 |

|

| 地震活動の拡大 |

|---|

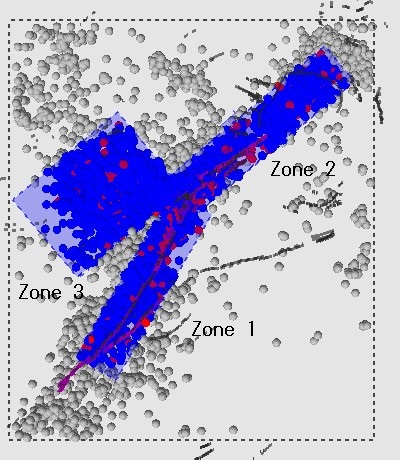

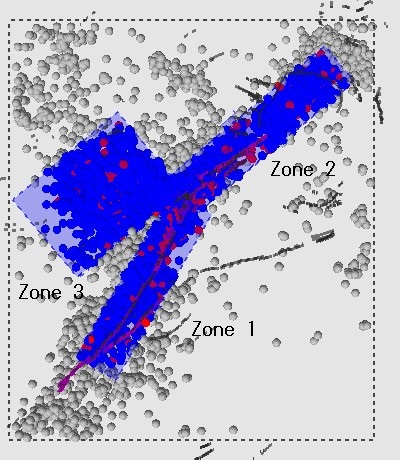

活断層沿い以外でも地震活動が活発化

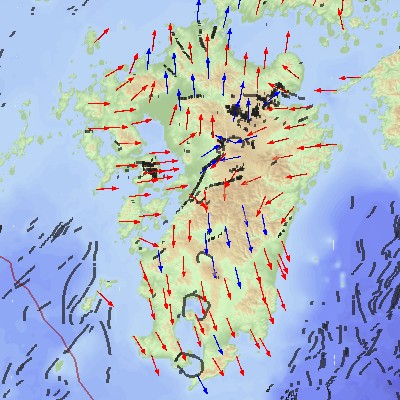

「気象庁 一元化震源リスト」(「Hi-net 高感度地震観測網」の震源情報)を使用して、2016年04月14日 - 2016年10月31日にかけての震源を

図5に描画しました。日奈久活断層沿いの領域(ゾーン1)、布田川活断層沿いの領域(ゾーン2)、

そして図のゾーン3でも地震活動が活発化しました。

|

|

|

|

図4 ゾーン1~3の位置

|

図5 ゾーン1~3の震源分布

|

|

ゾーン1 日奈久活断層沿いに南西へ

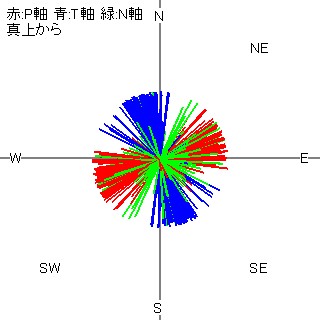

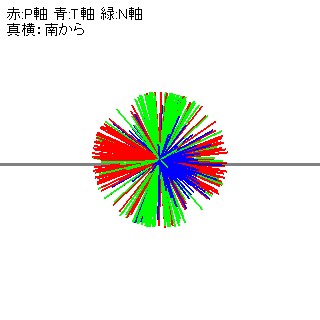

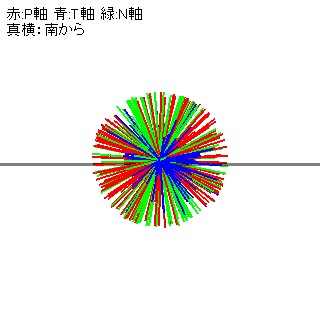

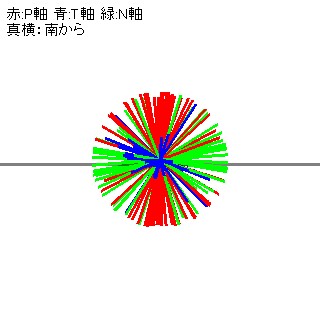

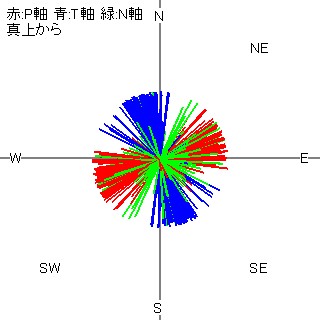

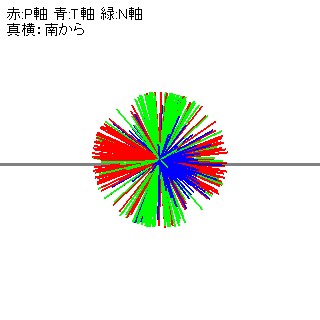

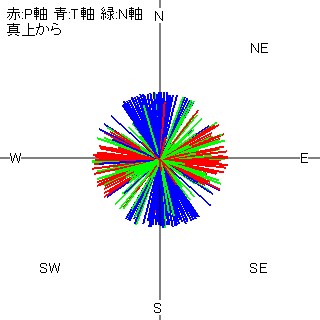

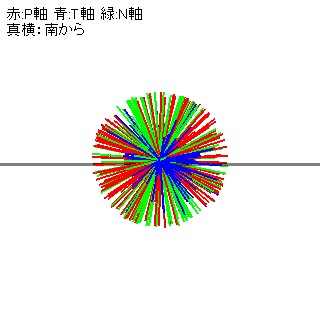

防災科研の初動解データと震源球図からP軸(最大圧縮応力軸)、T軸(最小圧縮応力軸)情報を

まとめてみました。(期間:2016年04月14日 - 2016年10月31日)

ゾーン1では、P軸(最大圧縮応力軸)の方位はW-E、NE-SW、T軸(最小圧縮応力軸)の方位はN-S、NW-SEが卓越しています。

軸の傾きをみると、P軸とT軸が水平方向に、N軸(中間圧縮応力軸)が垂直方向に卓越しています。横ずれ型が多い。

すべり角からみた断層型でも、横ずれ型が80%を越え、正断層型が10%ほどあります。

|

|

|

図6 ゾーン1のP・T・N軸 (真上から)

|

図7 ゾーン1のP・T・N軸 (真横から)

|

| - | 軸の方位 | 軸の傾き |

|---|

| N - S | NE-SW | W - E | NW-SE | 低角度 | 中角度 | 高角度 |

|---|

| P軸(最大圧縮応力軸) | 1件(1%) | 35件(46%) | 35件(46%) | 5件(7%) | 59件(78%) | 11件(14%) | 6件(8%) |

|---|

| T軸(最小圧縮応力軸) | 36件(47%) | 2件(3%) | 1件(1%) | 37件 (49%) | 66件 (87%) | 7件 (9%) | 3件 (4%) |

|---|

| N軸(中間圧縮応力軸) | 11件(14%) | 24件(32%) | 20件(26%) | 21件 (28%) | 12件 (16%) | 20件 (26%) | 44件 (58%) |

|---|

| すべり角による断層型(縦ずれ・横ずれ成分の強弱)情報 |

|---|

| 逆断層 4 件(5 %) | 正断層 8 件(11 %) | 横ずれ 64 件(84 %) |

|---|

UP強 1 件

(1 %) | Side強 3 件

(4 %) | DOWN強 4 件

(5 %) | Side強 4 件

(6 %) | Side強 33 件

(43 %) | UP強 8 件

(11 %) | DOWN強 23 件

(30 %) |

|---|

| ※断層型は、震源断層面を余震分布で推定した結果を使用しています。 |

|

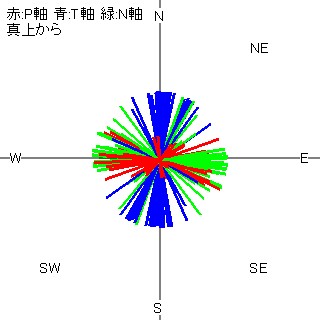

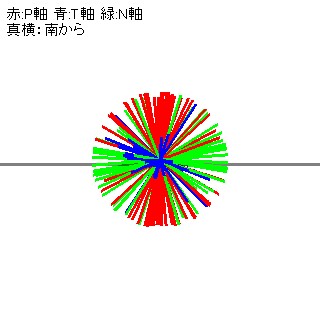

ゾーン2 布田川活断層沿いに北東へ

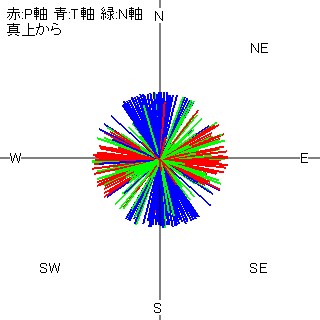

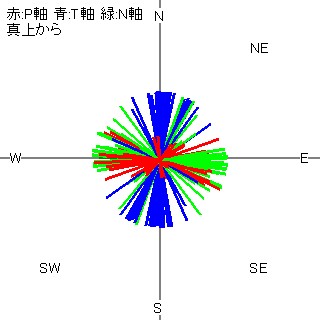

ゾーン2では、P軸(最大圧縮応力軸)の方位はW-E、T軸(最小圧縮応力軸)の方位はN-S、NW-SEが卓越しています。

軸の傾きをみると、水平方向はT軸が卓越していますが、P軸は低・中角度、

N軸(中間圧縮応力軸)は高角度が少し高いものの低・中角度にも分散しています。横ずれ型と正断層型が混在しています。

すべり角からみた断層型でも、横ずれ型が70%を越え、正断層型も20%ほどあります。

|

|

|

図8 ゾーン2のP・T・N軸 (真上から)

|

図9 ゾーン2のP・T・N軸 (真横から)

|

| - | 軸の方位 | 軸の傾き |

|---|

| N - S | NE-SW | W - E | NW-SE | 低角度 | 中角度 | 高角度 |

|---|

| P軸(最大圧縮応力軸) | 3件(5%) | 18件(28%) | 32件(50%) | 11件(17%) | 30件(47%) | 23件(36%) | 11件(17%) |

|---|

| T軸(最小圧縮応力軸) | 31件(48%) | 7件(11%) | 1件(2%) | 25件 (39%) | 53件 (83%) | 11件 (17%) | 0件 (0%) |

|---|

| N軸(中間圧縮応力軸) | 7件(11%) | 27件(42%) | 20件(31%) | 10件 (16%) | 20件 (31%) | 20件 (31%) | 24件 (38%) |

|---|

| すべり角による断層型(縦ずれ・横ずれ成分の強弱)情報 |

|---|

| 逆断層 2 件(3 %) | 正断層 15 件(23 %) | 横ずれ 47 件(74 %) |

|---|

UP強 1 件

(2 %) | Side強 1 件

(1 %) | DOWN強 5 件

(8 %) | Side強 10 件

(15 %) | Side強 17 件

(27 %) | UP強 2 件

(3 %) | DOWN強 28 件

(44 %) |

|---|

| ※断層型は、震源断層面を余震分布で推定した結果を使用しています。 |

|

ゾーン3 熊本市近くで地震活動が活発化

ゾーン3では、P軸(最大圧縮応力軸)の方位はW-E、T軸(最小圧縮応力軸)の方位はN-Sが卓越しています。

軸の傾きをみると、水平方向はT軸(最小圧縮応力軸)とN軸(中間圧縮応力軸)が卓越し、垂直方向はP軸が卓越しています。正断層型が頻発しています。

すべり角からみた断層型をみると、正断層型が多く、横ずれ型でも縦ずれ成分が強くなっています。

熊本地震発生前(1998年 - 2015年)の、ゾーン3での防災科研の初動解パラメータを調べると、正断層6件、横ずれ2件と、

データ件数は8件と少ないものの、正断層は75%と高い比率を示しています。ゾーン3は正断層が起きやすいところと考えられます。

熊本地震により正断層型の地震が誘発

ゾーン3は布田川活断層、日奈久活断層から外れていますが、このゾーンで起こった地震は「広義の余震」

(本震にともなう周辺地殻の応力変化によって誘発された地震) と考えられています。

遠田晋次著「12-25 熊本地震による静的応力変化と広域余震活動」によれば、

このゾーン3を含む領域では正断層型断層にかかる力への影響が大きく、地震が活発化する領域と分析されていました。

2016年8月31日、32.722°N、130.617°E、深さ12kmで、M5.2の正断層型地震が起きました。

|

|

|

図10 ゾーン3のP・T・N軸 (真上から)

|

図11 ゾーン3のP・T・N軸 (真横から)

|

| - | 軸の方位 | 軸の傾き |

|---|

| N - S | NE-SW | W - E | NW-SE | 低角度 | 中角度 | 高角度 |

|---|

| P軸(最大圧縮応力軸) | 4件(13%) | 8件(26%) | 13件(42%) | 6件(19%) | 3件(10%) | 10件(32%) | 18件(58%) |

|---|

| T軸(最小圧縮応力軸) | 20件(65%) | 7件(23%) | 0件(0%) | 4件 (12%) | 28件 (90%) | 3件 (10%) | 0件 (0%) |

|---|

| N軸(中間圧縮応力軸) | 1件(3%) | 4件(13%) | 18件(58%) | 8件 (26%) | 21件 (68%) | 7件 (23%) | 3件 (9%) |

|---|

| すべり角による断層型(縦ずれ・横ずれ成分の強弱)情報 |

|---|

| 逆断層 1 件(3 %) | 正断層 21 件(68 %) | 横ずれ 9 件(29 %) |

|---|

UP強 1 件

(3 %) | Side強 0 件

(0 %) | DOWN強 7 件

(23 %) | Side強 14 件

(45 %) | Side強 2 件

(6 %) | UP強 0 件

(0 %) | DOWN強 7 件

(23 %) |

|---|

| ※断層型は、震源断層面を余震分布で推定した結果を使用しています。 |

|

| 地震後のGPS変位 |

|---|

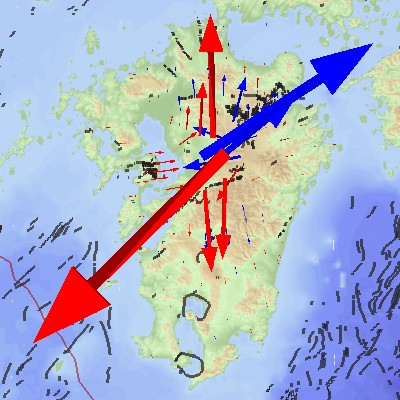

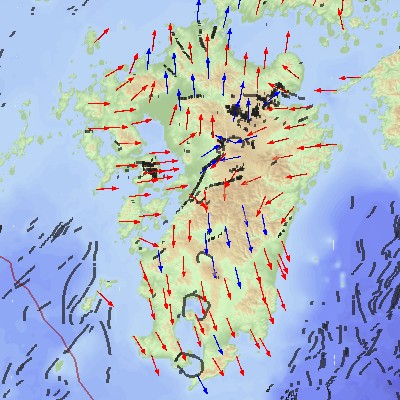

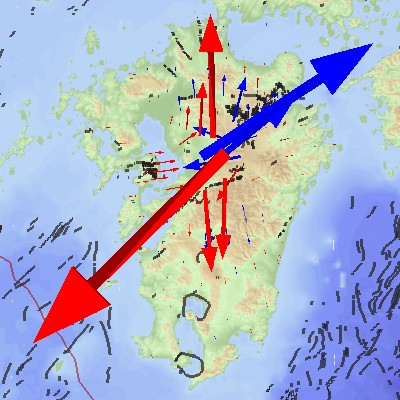

国土地理院のGPS変位データ「日々の座標値」を使用して、変位状況を図に描きました。

図12は水平変位の大きさを固定し、九州全体の水平変位の方位が分かるようにしました。

図13は水平変位の大きさを相対的に描きました。

データの基準期間は2016年01月01日 - 10日間とし、比較期間は2016年04月16日~10日間としました。

垂直変位がUPしたデータは赤色、DOWNしたデータは青色で描いています。

図12をみると、九州北部では北へ、九州南部では南へ、九州中部では、本震の震源に向かって、

西から東へ、東から西へと変位しています。図13では、本震の右横ずれ断層の動き、

布田川断層面の南側が隆起、北側が沈降、さらに南北方向に開いていることもみてとれます。

九州の地殻変動の動きの中で2016年熊本地震が発生したことが分かります。

|

|

|

図12 GPS水平変位(固定)

|

図13 GPS水平変位(相対)

|

|