|

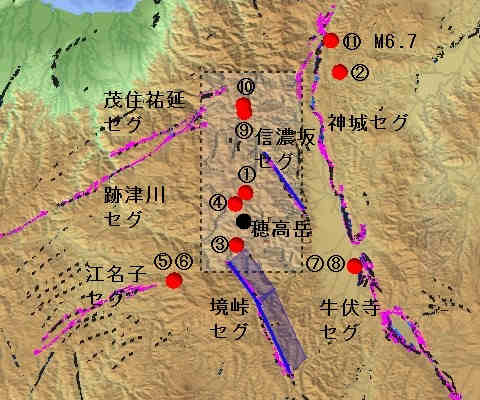

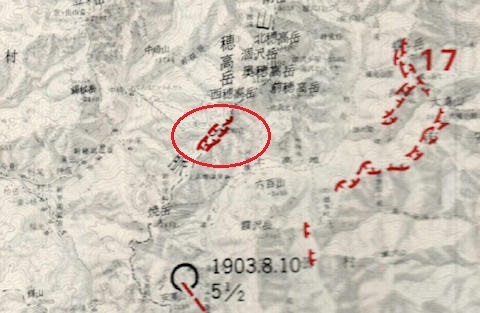

北アルプス穂高周辺(ここでは、図1の点線で囲んだ範囲)の活断層は、[産総研(産業技術総合研究所)・活断層データベース]によれば、北西-南東方向の走向をもつ左横ずれ型の境峠、信濃坂の2つの活動セグメントがあります。 さらに、西側の岐阜県・富山県寄りには、走向が北東-南西方向の右横ずれ型断層の跡津川、茂住祐延(もずみすけのぶ)、江名子等の活動セグメント、 東側の糸魚川静岡構造線沿いには、走向が南北方向に延びる逆断層型の神城、常念岳等の活動セグメント、北西-南東方向に延びる左横ずれ型断層の牛伏寺(ごふくじ)活動セグメントがあります。 活断層と1993年から2017年にかけて発生したM5.0以上の地震を表および図に示しました。 「[新編] 日本の活断層」の「64 高山」の項には、穂高岳の近くに活断層であると推定されるものが記載されています(図2で、赤で囲んだところ)。

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 穂高周辺の震源断層情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

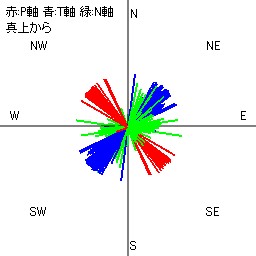

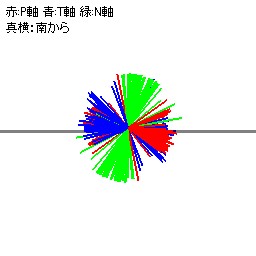

防災科研(防災科学技術研究所)の初動解パラメータ・データ(「F-net 地震のメカニズム情報」)を使用して震源断層情報を調べてみました。 図1内の点線で囲んだブロック内で、1997年07月30日 - 2017年07月31日の期間で検索し、60件のデータを得ました。 軸の方位をみると、P軸(最大圧縮応力軸)の方位はNW-SE、T軸(最小圧縮応力軸)はNE-SW方向に卓越しています。 軸の傾きをみると、P軸・T軸が水平方向に卓越し、N軸が垂直方向に多いことから、横ずれ断層型が多いことが分かります。

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 穂高周辺の地震活動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

「気象庁 一元化震源リスト」(「Hi-net 高感度地震観測網」の震源情報)を使用して

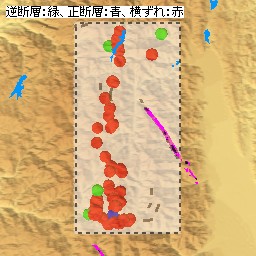

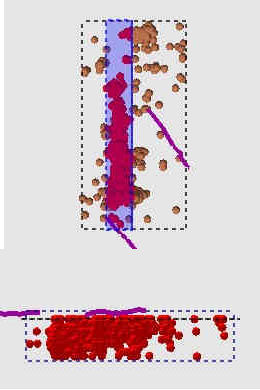

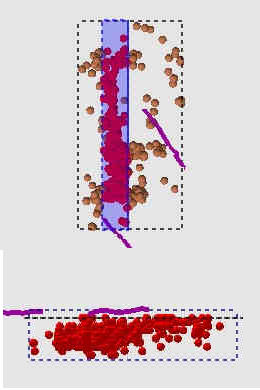

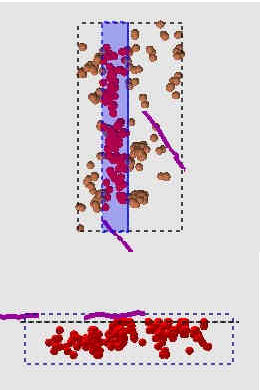

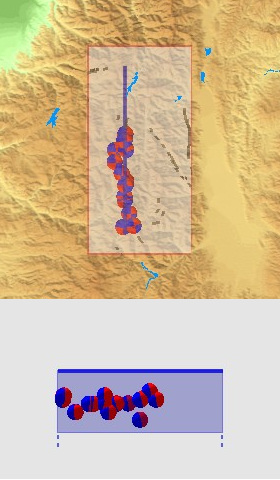

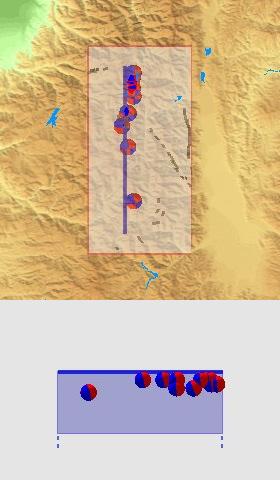

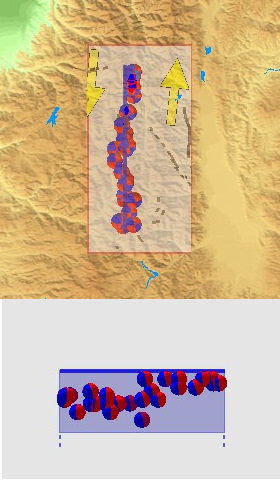

図1内の点線で囲んだブロック内で発生した地震の震源分布を、期間別に描いてみました。 1998年8月12日M 5.0、同年8月16日にM 5.6がブロックの南側で発生(図6)、その後、図7にみるように地震活動は北側に延びています。 2011年東日本大地震前後、ブロック周辺でも地震活動が活発化(2011年2月27日M 5.5、同年6月30日M 5.4が発生)、 ブロック内でも2011年10月5日M5.4がブロックの北側で発生しています。 図8・図9からは、北東-南西方向に2つの震源のかたまりがみてとれますが、図6-図11を通じて北側と南側をつなぐ震源のかたまりが存在しています。 このことから、北側と南側の震源のかたまりはつながっているのではないかと思います。

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 穂高周辺での横ずれ型震源断層の連なり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

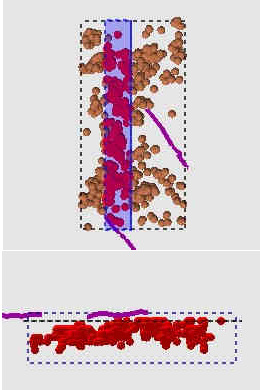

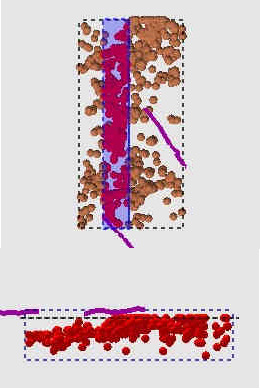

前項で穂高周辺の震源分布から、穂高周辺の地下には南北につながる断層らしきものがあるのではないかと推測しました。 防災科研の初動解パラメータ・データを使用して、1997年から2017年にかけてブロック内で発生した地震の震源断層面からもみてみました。 ここでは、2つの節面の内いずれかが、走向がN-S方向で、かつ、左横ずれ断層型となる条件で検索しました。 (余震分布による震源断層面の自動推定ではバラツキが大きく、GPS変位との対応も調和しませんでした。GPS変位との対応を重視すると、左横ずれ型、走向は南北方向の断層面が卓越しました。) 検索結果は、期間中のブロック内の初動解データは60件、横ずれ断層は55件で、走向が南北方向で、かつ、左横ずれ断層型は46件でした。件数的には、全体の76%、横ずれ断層の83%が条件に当てはまっています。 条件に当てはまるデータを期間別に震源球で描いてみました。 図12 1997年-1998年のデータ:24件、図13 2011年-2017年のデータ:21件、図14 全期間(1997年-2017年)のデータ:計46件 ※1999年-2010年のデータは1件のみ(2003/12/30 M3.2)のため、図は省略しました。 震源断層面は確定したものではありませんが、穂高周辺の地下には南北につながる断層らしきもの(南北の長さ約30km、まだ地表には到達していない段階)があるのではないかと推測します。 ※南側にある境峠活断層も左横ずれ断層ですが、傾斜角の関係から、今回は切り離して考えました。

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

戻 る