断層面が地表にまで到達していなくても、地形の特徴から伏在断層の存在を見通すことができるというのは、 大きな力だと思います。

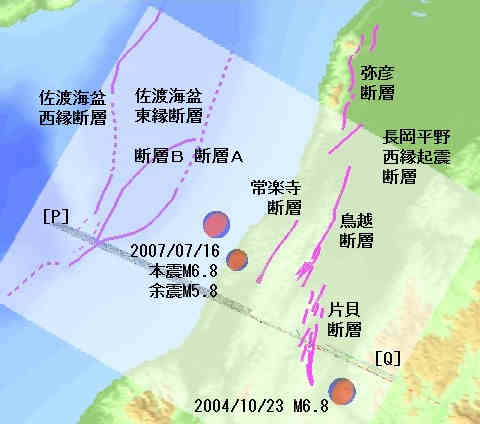

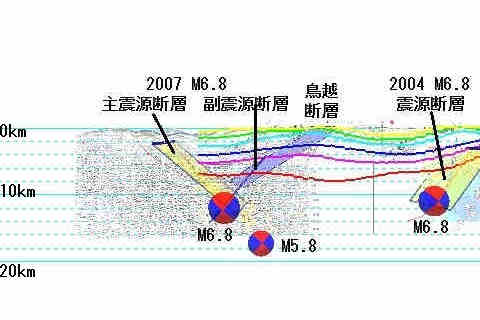

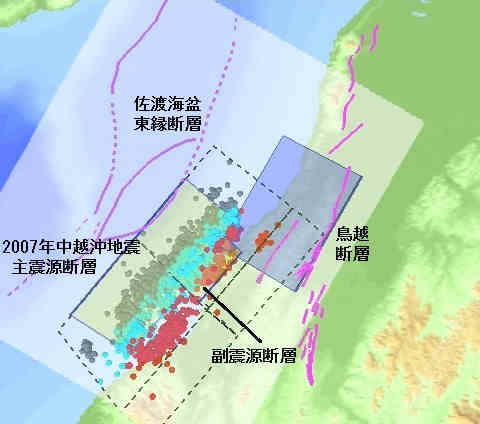

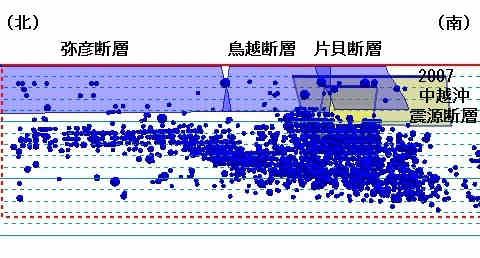

図1にエリア周辺の主な活断層と地震を描画しました。このエリアでは震源の位置(特に深さ)が問題になるため、右の断面図では震源位置が描き込まれた画像を貼り込み、 震源球の位置を画像に合わせました。使用した画像は、「Ⅸ- 11.佐渡堆-中央丘陵-東山丘陵(南部)の地質構造(まとめ)」 (公益財団法人 地震予知総合研究振興会「柏崎地域の地形及び地質構造の形成過程に関する検討委員会 成果概要」p.15)です。

震源球の震源断層パラメータは、防災科研(防災科学技術研究所)の初動解データ(「F-net 地震のメカニズム情報」)を使用しました。

|

|

| 図1 エリア周辺の主な活断層と地震 | |

エリアの活断層

●佐渡海盆東縁断層

「佐渡海盆東縁断層と2007年中越沖地震」(渡辺満久、中田高、鈴木康弘)によると、

佐渡海盆は水深が約500mの閉じた凹地で、周りに佐渡海盆東縁断層、佐渡海盆西縁断層がある。

佐渡海盆東縁断層は、南東傾斜の逆断層で、図1のように、断層Aと断層Bに分枝している。

断層A、断層Bのどちらも断層面は海底まで到達していないが、海底には逆断層特有の変動地形を形成している。

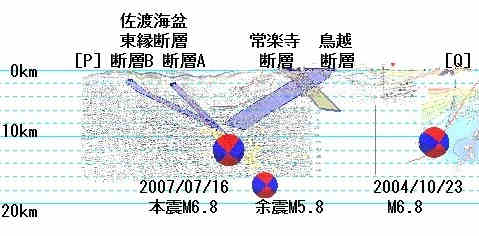

断層Bでは、図2(前掲論文掲載「第2図 佐渡海盆を横切る音波探査結果(No.4側線)」(C)から引用)にみるように、 H(高まり)、L(低地)が形成されていて、この高まりは、北西側(図の左側)の傾斜が急で、南東側(図の右側)の傾斜が緩やかな、 逆断層に特徴的な非対称な形状となっている。この地形は、幅数km、長さ約20km以上にわたって連続している。

断層Aは、陸棚斜面の撓曲崖を形成する主断層で、南側では断層面が海底近くまで来ている。

とあります。

図1の右図では、東縁断層A、Bの断層面の一部分をイメージとして描画しています。

| |

| 図2 佐渡海盆東縁断層の断層Bにみられる撓曲地形(「佐渡海盆東縁断層と2007年中越沖地震」から) |

●長岡平野西縁断層帯

[産総研(産業技術総合研究所)・活断層データベース]によると、

長岡平野西縁起震断層は、「新潟県中部,越後平野の西縁に沿って北北東-南南西ないし南北方向に延びる西側隆起の逆断層で、 弥彦、鳥越、片貝の3つのセグメントからなる。弥彦断層の北部は日本海に延びている」とあります。

西側には常楽寺断層がありますが、長岡平野西縁断層帯とは別の活断層です。[産総研活断層データベース]によると、 「常楽寺起震断層は、新潟県中部、東頸城丘陵を北東-南西方向に延びる南東側隆起の逆断層」とあります。

●厚い堆積層の存在

このエリアは北部フォッサマグナの中にあります。地史によれば、フォッサマグナ形成時の東日本(東北弧)は、ほとんどが海の下にあり、 新第三紀から第四紀までに周辺から供給される堆積物が厚さ約6kmに及ぶ堆積層(新第三紀基盤岩類層、グリーンタフ層、七谷層、寺泊層、椎谷層、西山層、魚沼層、沖積層等) をつくり、圧縮場よる隆起運動により複雑な地殻構造になっています。日本海拡大時の引張場のときにつくられた正断層の断層痕が、 圧縮場による逆断層として再活動することもこのエリアの特徴です。

また、厚い堆積層によって、固い基盤で発生した地震が堆積層中で断層面の傾きが小さくなることが報告されています。 断層面を単純な矩形では描けないことになります。

| 長岡平野西縁起震断層 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 活動セグメント名 | 一般走向 | 一般傾斜 | 長さ | 断層型 | 変位の向き |

| 弥彦(やひこ) | N 20°E | 45 °W | 48km | 逆断層 | W(隆起側) |

| 鳥越(とりごえ) | 45 °W | 45°W | 20km | 逆断層 | W(隆起側) |

| 片貝(かたかい) | N 10°E | 45 °W | 15km | 逆断層 | W(隆起側) |

| 常楽寺起震断層 | |||||

| 常楽寺(じょうらくじ) | N 30°E | 45 °E | 12km | 逆断層 | E(隆起側) |

| エリア周辺で起きた最近の地震(「震源一元化」データより) | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 年月日 | Mag | 緯度 | 経度 | 深さ | その他 |

| 2004/10/23 | M 6.8 | (N 37.2925°) | (E 138.8672°) | (13km) | 2004年中越地震 |

| 2004/10/23 | M 6.3 | N 37.3540° | E 138.9833° | 9km | 新潟県中越地方 |

| 2004/10/23 | M 6.0 | N 37.2530° | E 138.8295° | 11km | 新潟県中越地方 |

| 2004/10/23 | M 6.5 | N 37.3063° | E 138.9300° | 14km | 新潟県中越地方 |

| 2004/10/27 | M 6.1 | N 37.2918° | E 139.0333° | 11km | 新潟県中越地方 |

| 2007/07/16 | M 6.8 | (N37.5568°) | (E138.6095°) | (16km) | 2007年中越沖地震 |

| 2011/03/12 | M 6.7 | N 36.9860° | E 138.5978° | 8km | 長野県・新潟県県境付近 |

| ※2004年中越地震、2007年中越沖地震の震源は、震源の再計算が行われています。 | |||||

震源球のパラメータは、防災科研の初動解データを使用しました。

堆積層の描画には、「新潟県中越地方の3次元地質構造モデルのデジタルデータ」(産業技術総合研究所)を使用しました。 (赤色:新第三紀基盤岩類層、紫色:グリーンタフ層、青色:七谷層、水色:寺泊層、緑色:椎谷層、黄色:西山層。魚沼層と沖積層は省略)

|

|

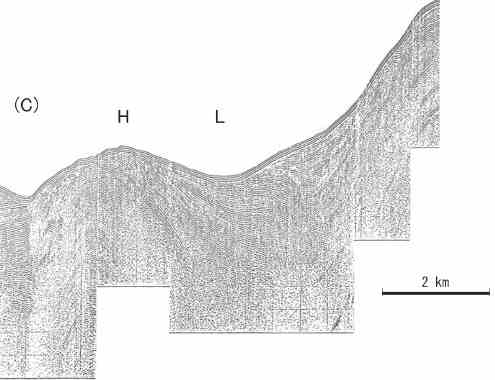

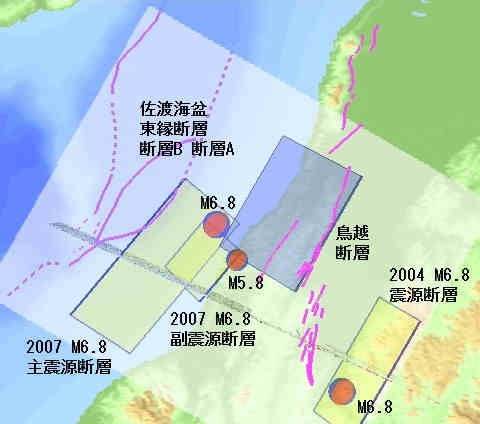

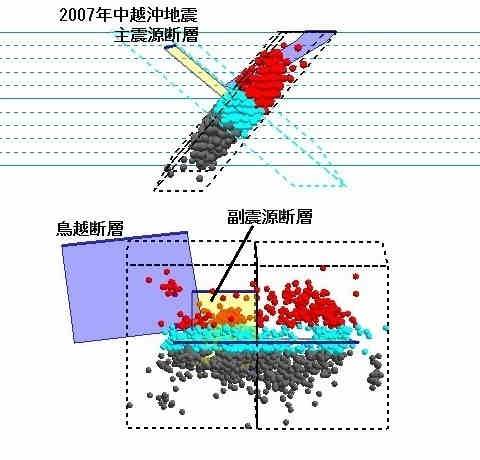

| 図3 2007年中越沖地震の震源断層(国土地理院モデル) | |

| 2007年中越沖地震の震源断層パラメータ [国土地理院より] | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| - | 緯度 | 経度 | 上端深さ | 長さ | 幅 | 走向 | 傾き |

| 主 | 37.409° | 138.360° | 2.0km | 27km | 14km | 40° | 40° |

| 副 | 37.495° | 138.653° | 4.0km | 10km | 12km | 220° | 50° |

| 2004年中越地震の震源断層パラメータ [国土地理院より] | |||||||

| - | 緯度 | 経度 | 上端深さ | 長さ | 幅 | 走向 | 傾き |

| - | 37.40° | 138.960° | 2.8km | 20.9km | 10.2km | 210° | 53° |

| ※位置は断層の左上端 | |||||||

| 初動解パラメータ [防災科研より] | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 地 震 | 節面1 | 節面2 | ||||

| 走向 | 傾き | すべり角 | 走向 | 傾き | すべり角 | |

| 2007年中越沖地震 本震 M6.8 | 215° | 49° | 80° | 49° | 42° | 101° |

| 同 最大余震 M5.8 | 219° | 47° | 100° | 24° | 44° | 79° |

| 2004年中越地震 本震 M6.8 | 212° | 47° | 93° | 27° | 43° | 87° |

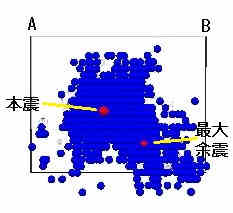

●余震分布の時間変化

「2007年新潟県中越沖地震の震源断層」(平田直)によると、

・本震発生から30分までは北西傾斜の面で余震活動が活発。

・本震から6時間後、M5.8最大余震の後に南東傾斜の面が活発になる。

・本震発生直後でも、南東傾斜の面周辺で余震活動。

・1日後には、余震分布は、北西傾斜と南東傾斜の2つの面状に分布した。

とあります。

初期段階では陸側の副震源断層で破壊が発生、その後、海側の主震源断層で南方に向けて破壊活動が広がりました。

●震源情報の問題

地震波速度が不均一な厚い堆積層で起こった地震は、速度構造を反映した震源計算が求められます。

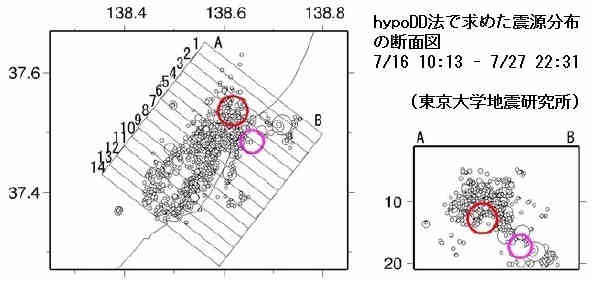

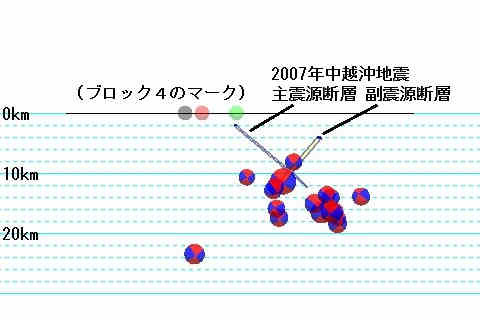

「震源一元化」データは、今回、そのままでは描画に使えません。震源再計算後の「数値データ」をインターネット上でみつけることができませんでした。 画像に描かれたデータがありましたので、その画像を使って「震源一元化」データの緯度・経度・深さを調整してみました。

位置調整に使用した画像は、「hypoDD法で求めた震源分布の断面図」(東京大学地震研究所)で、 2007年7月16日から7月27日にかけてのデータが画像に書き込まれています。 (佐藤 比呂志「2007年新潟県中越沖地震:余震分布から見た震源断層」p.13)

「震源一元化」データの緯度、経度、深さを調整し、断面図の画像(1-14のブロッック別画像、全体画像)に書き込み、ずれが小さくなるようにしました。

本震M6.8 (37.5568, 138.6095, 16km)に対して、緯度:-0.025°, 経度:-0.002°, 深さ:+5000m

最大余震M5.8 (37.5040, 138.6445, 22km)に対して、緯度:-0.025°, 経度:-0.00, 深さ:+4500m

その他の余震に対しては、緯度:-0.025°, 経度:-0.002°, 深さ:(Max)+5000m(深さ8km内のときは、+2000m)

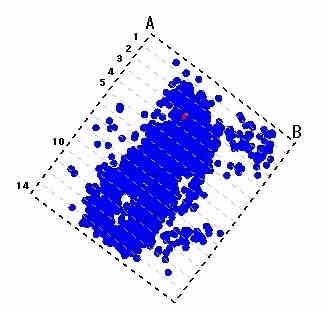

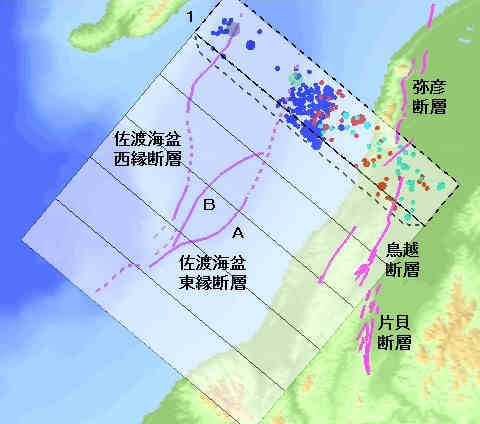

調整結果を図4に示します。検索期間:2007/07/16 - 2007/07/27で、1-14におさまる「震源一元化」データの件数は2007件でした。

| |

|

|

| 図4 「震源一元化」データの調整に使用した画像(上)と調整結果(下) | |

●陸側の余震分布

粗っぽい調整ですが、「震源一元化」データを使えるようになりました。

鳥越断層との関係をみたかったので、図5のように、2007年中越沖地震の副震源断層を含む震源フィルター に含まれるデータのうち、陸側に分布する余震を赤色で描画してみました。

鳥越断層にかかる断層面周辺では、目立った余震活動はなかった。

副震源断層の南方では余震活動は活発ですが、データの多くがMag2以下の微小地震でした。

|

|

| 図5 陸側の余震分布 | |

再決定された震源データを使うと、余震分布による震源断層面の推定も精度がアップします。 再計算された震源情報が広く公開されることを期待します。

ここでは、粗っぽい調整で求めたデータを使います。

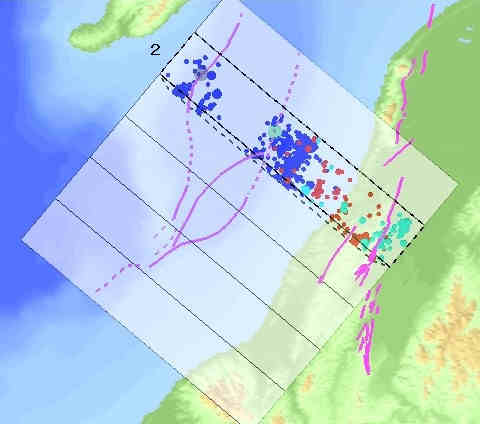

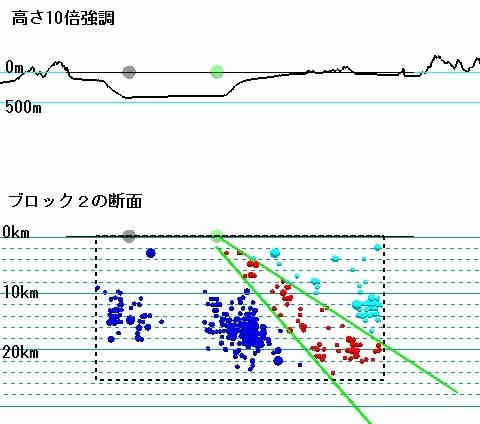

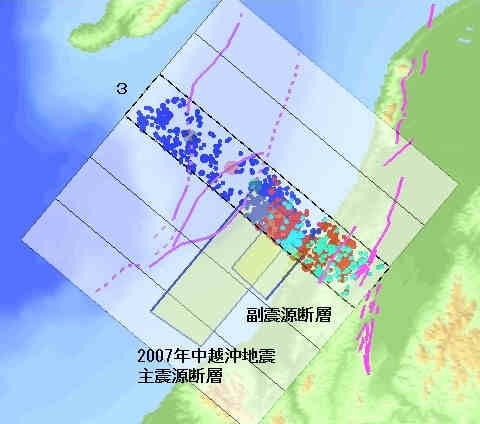

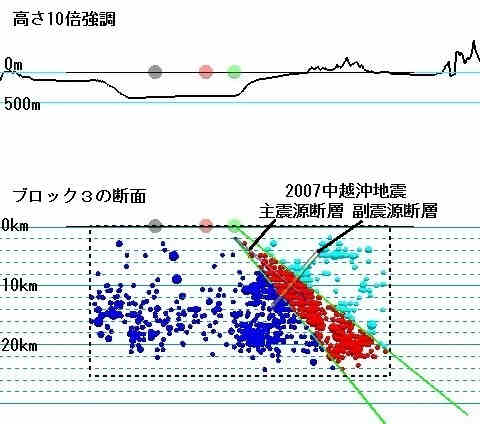

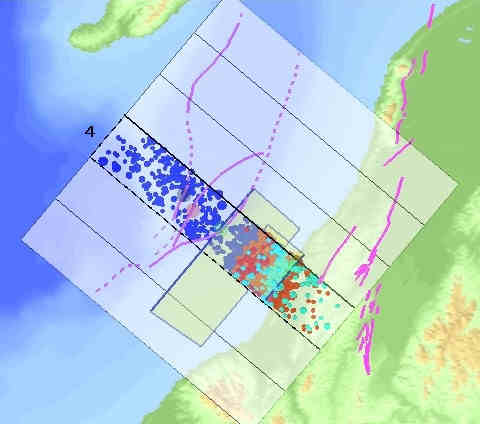

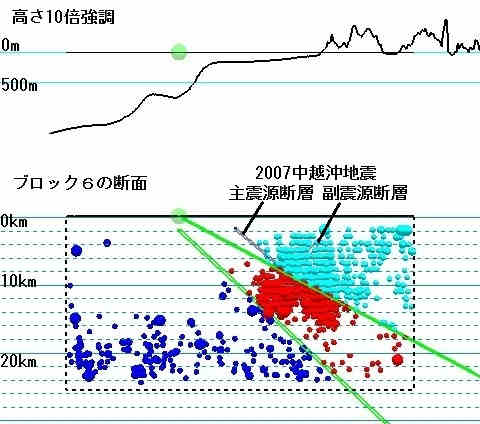

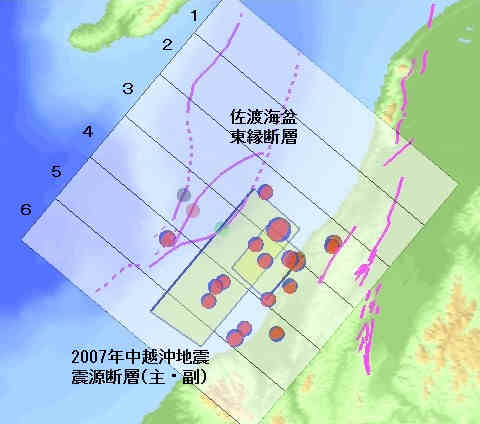

●佐渡海盆東縁断層沿いの震源分布

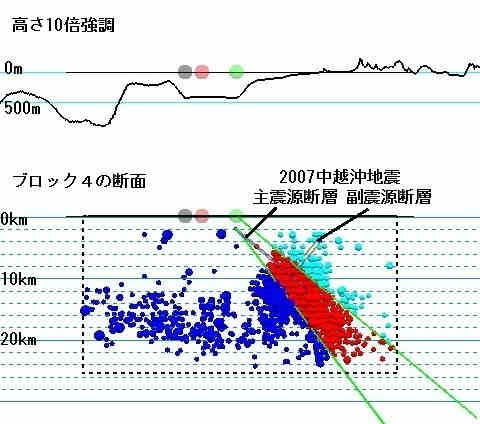

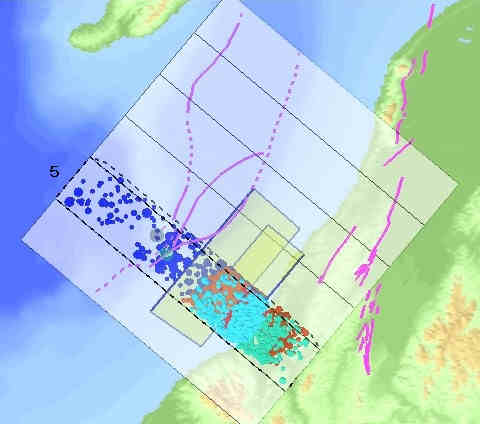

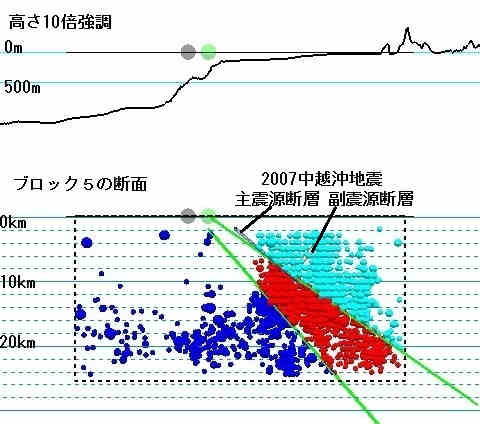

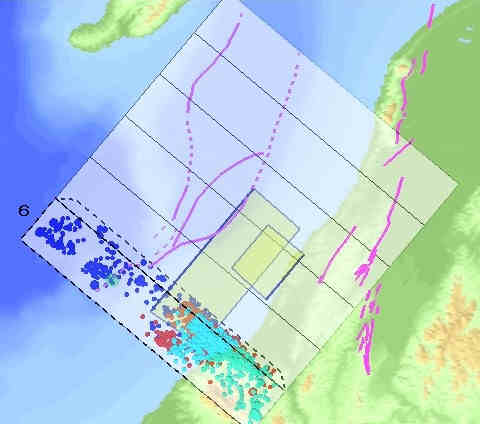

対象範囲を6ブロックに分けました。 各ブロックに目印を置きました。 佐渡海盆東縁断層Aに6地点(緑色)、佐渡海盆東縁断層Bに2地点(赤色)、 佐渡海盆西縁断層に5地点(灰色)です。

東縁断層Aの6地点では、角度帯を設けて震源の色を変えています。

地形の断面をみるために、ブロックの中央を横切るライン沿いに高さ(深さ)を10倍強調して描きました。

断層面の傾きを参照するため、国土地理院の2007年中越沖地震震源断層モデルを描画しています。

震源データの多くは2007年中越沖地震の余震です。ブロック3から5にかけて断層面の存在は震源分布から明瞭です。 データが少なかったブロック1、2でも震源分布の角度帯から断層面らしきものがみてとれます。

|

|

| 図6-1 ブロック1の震源分布(角度帯 上:30°、下:49°) | |

|---|---|

|

|

| 図6-2 ブロック2の震源分布(角度帯 上:33°、下:49°) | |

|

|

| 図6-3 ブロック3の震源分布(角度帯 上:39°、下:51°) | |

|

|

| 図6-4 ブロック4の震源分布(角度帯 上:40°、下:53°) | |

|

|

| 図6-5 ブロック5の震源分布(角度帯 上:35°、下:49°) | |

|

|

| 図6-6 ブロック6の震源分布(角度帯 上:28°、下:43°) | |

●震源球の分布

震源球のパラメータは、防災科研の初動解データを使用しました。震源位置は調整しています。

ブロック1-6に含まれる防災科研の初動解データ35件の中から、節面のどちらかが、 2007年中越沖地震の主震源断層パラメータに近いスペック (走向49°+-30°、傾き42°+-10°の範囲)にある17件を描画しました。

これらの節面の傾きは、主震源断層または副震源断層につながる傾向にあります。 傾きが2007年中越沖地震の主震源断層につながるものは佐渡海盆東縁断層につながります。

2007年中越沖地震より前のデータは1件。1998/04/04 M4.5

2011年以降では3件。2011/07/27 M3.7、2012/11/20 M3.5、2015/06/16 M3.8

|

|

| 図7 震源球の分布 | |

|---|---|

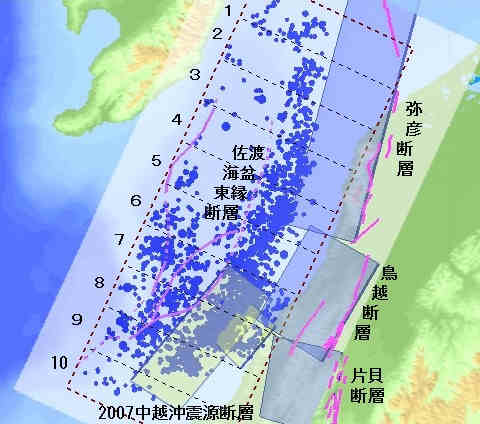

●不明な震源のかたまり

図6のブロック1と2には、緑色マークの下、深さ10-20kmのあたりにだんご状のかたまりがあります。 ブロック3-6にも、それらしきかたまりがありますが、ブロック1、2よりも明瞭ではありません。

この不明な震源のかたまりを震源フィルターで探ってみました。

長さ80km、幅30km、高さ25km、上面の中心位置が緯度37.67°、経度138.58°、走向25°の直方体に含まれる データを検索し、さらに陸側のデータを一部取り除いたのが図8です。

図8では10のブロックに分けています。

上からみた図からは、ブロック1-3では、佐渡海盆東縁断層Aの延長部に震源のかたまりがあります。弥彦断層と並行しています。

ブロック4-7では、佐渡海盆東縁断層A沿いに震源のかたまりが続き、弥彦、鳥越断層と並行しています。

ブロック8-10では、佐渡海盆東縁断層A沿いに震源のかたまりが続きますが、片貝断層とは並行していません。

横からみた図からは、ブロック10から4にかけて(南から北に向けて)震源のかたまりは浅くなっていきます。 ブロック1-3では震源の深さは10-16kmの範囲で安定しています。

この震源のかたまりは佐渡海盆東縁断層Aの形成にどう関係しているのでしょうか。

|

|

| 図8 不明な震源のかたまり | |

|---|---|