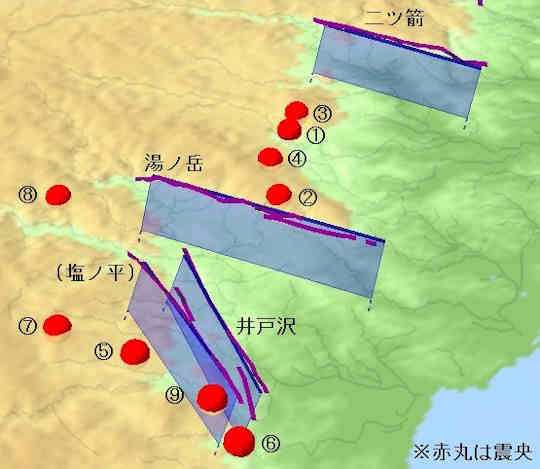

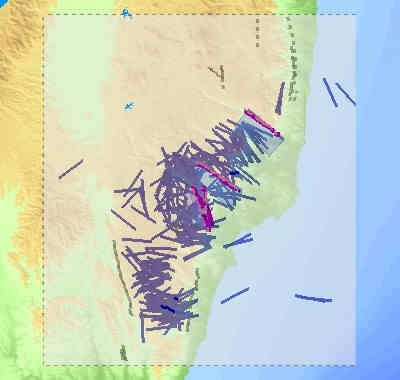

まず、いわき周辺の主な正断層型活断層についてみます。

[産総研(産業技術総合研究所)・活断層データベース]によると、

井戸沢活断層は、福島県南東部、阿武隈山地南部をほぼ南北方向に延びる東側隆起(西側が沈降)の正断層で、 2011年4月11日福島県浜通り地震(M7.0)に伴って一部に地震断層が出現した、とあります。

井戸沢断層の西側寄り断層は塩ノ平断層とも言われています。4月11日の福島県浜通り地震M7.0の震源は塩ノ平断層面にあります。

湯ノ岳活断層は、福島県南東部を北西-南東方向に延びる北東側隆起(南西側が沈降)の正断層で、 同2011年福島県浜通り地震に伴って活断層のほぼ全域に地震断層が出現した、とあります。

現地調査報告書によると、井戸沢活断層、湯ノ岳活断層ともに既存の活断層の延長部にまで地震断層が現れたとあります。

二ッ箭(ふたつや)活断層は、福島県南東部を北西-南東方向に延びる北東側隆起の正断層。 2011年福島県浜通り地震では地震断層は出現しなかったようです。

|

| 図1 活断層と主な地震 |

| いわき周辺の正断層型活断層 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 活動セグメント名 | 一般走向 | 一般傾斜 | 長さ | 断層型 | 変位の向き |

| 井戸沢(いとざわ) | N10°W | 70°W | 13km | 正断層 | E(隆起側) |

| 湯ノ岳(ゆのだけ) | N60°W | 60°S | 13km | 正断層 | N(隆起側) |

| 二ッ箭(ふたつや) | N50°W | 60°S | 11km | 正断層 | N(隆起側) |

| 周辺で起きた主な地震 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| -- | 年月日 | Mag | 緯度 | 経度 | 深さ | その他 |

| (1) | 2011/03/23 | M 6.0 | N 37.0848° | E 140.7878° | 7km | 福島県浜通り |

| (2) | 2011/03/23 | M 5.8 | N 37.0353° | E 140.7693° | 0km | 福島県浜通り |

| (3) | 2011/03/23 | M 5.5 | N 37.0982° | E 140.7958° | 6km | 福島県浜通り |

| (4) | 2011/03/23 | M 5.8 | N 37.0633° | E 140.7707° | 7km | 福島県浜通り |

| (5) | 2011/04/11 | M 7.0 | N 36.9457° | E 140.6727° | 6km | 2011年福島県浜通り地震 |

| (6) | 2011/04/11 | M 5.7 | N 36.8913° | E 140.7152° | 9km | 福島県浜通り |

| (7) | 2011/04/11 | M 5.9 | N 36.9658° | E 140.6348° | 10km | 福島県浜通り |

| (8) | 2011/04/12 | M 6.4 | N 37.0525° | E 140.6435° | 15km | 福島県中通り |

| (9) | 2011/04/13 | M 5.7 | N 36.9152° | E 140.7068° | 4km | 福島県浜通り |

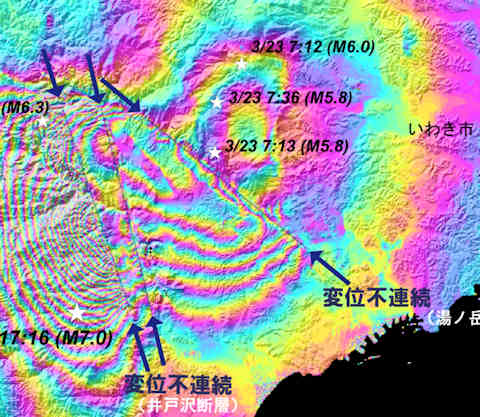

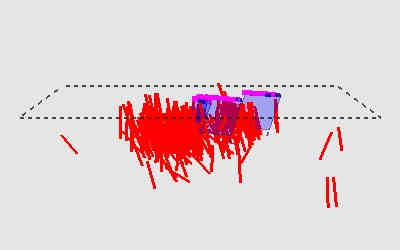

国土地理院の合成開口レーダー(SAR)解析画像をみると、地表でのずれの様子をはっきりとみることができます。(図2)

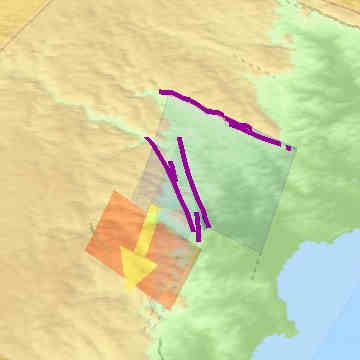

湯ノ岳断層も含めた複数枚の震源断層モデルも解析されていますが、ここでは1枚モデルで描きました(図3)。

走向は北西-南東、南西側に傾き下がる正断層型です。

|

|

| 図2 国土地理院のSAR画像 | 図3 地震の震源断層 |

| 地震の震源断層パラメータ[国土地理院より] | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 緯度 | 経度 | 上端深さ | 長さ | 幅 | 走向 | 傾き | すべり角 | すべり量 | Mw |

| 37.024° | 140.665° | 0.3km | 10.5km | 7.4km | 134° | 62° | -90° | 4.51m | 6.61 |

| ※位置は断層の左上端 | |||||||||

| 地震の初動解パラメータ[防災科研より] | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 緯度 | 経度 | 深さ | 節面1 | 節面2 | Mw | ||||

| 走向 | 傾き | すべり角 | 走向 | 傾き | すべり角 | ||||

| 36.94° | 140.67° | 6km | 132° | 50° | -82° | 301° | 41° | -99° | 6.6 |

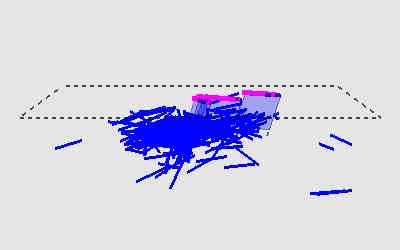

引張場では正断層地震が起こりやすいといわれています。地殻を引張る力の方向(T軸)が水平方向に、 圧縮する力の方向(P軸)が垂直方向に卓越すると、正断層型の断層のずれが生じます。

防災科研の初動解データ(検索期間:2011年03月11日 - 2011年04月30日。深さ20km以内)と震源球図から P軸(最大圧縮応力軸)、T軸(最小圧縮応力軸)情報をまとめてみました。

T軸の方位はW-E、NW-SE方向が卓越し、傾きは低角度が卓越。P軸の傾きは高角度が卓越。 データ222件のうち、正断層型が193件(87%)を占めています。

|

|

|

|

| 図4 P軸分布 | 図5 T軸分布 |

| - | 軸の方位 | 軸の傾き | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| N - S | NE-SW | W - E | NW-SE | 低角度 | 中角度 | 高角度 | |

| P軸(最大圧縮応力軸) | 41件(18%) | 49件(22%) | 55件(25%) | 77件(35%) | 19件(9%) | 41件(18%) | 162件(73%) |

| T軸(最小圧縮応力軸) | 26件(12%) | 51件(23%) | 76件(34%) | 69件 (31%) | 195件 (88%) | 18件 (8%) | 9件 (4%) |

| N軸(中間圧縮応力軸) | 71件(32%) | 74件(33%) | 26件(12%) | 51件 (23%) | 198件 (89%) | 19件 (9%) | 5件 (2%) |

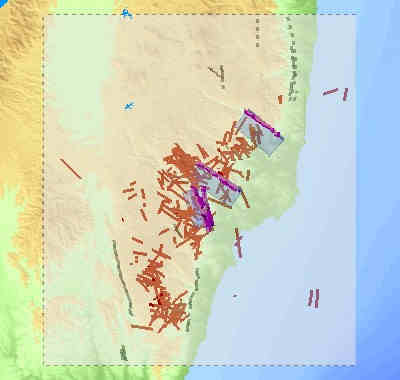

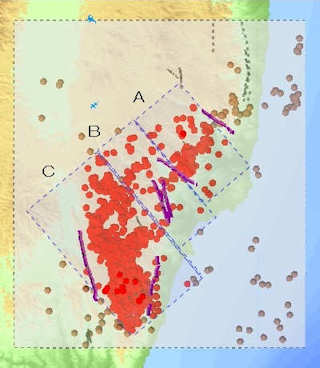

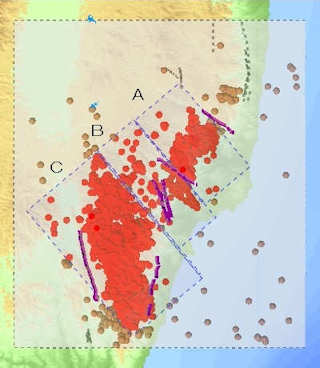

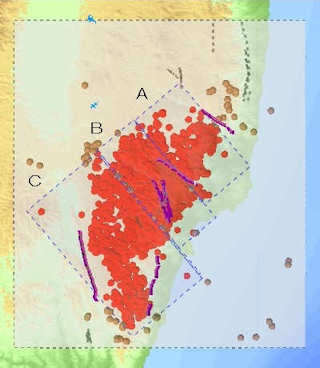

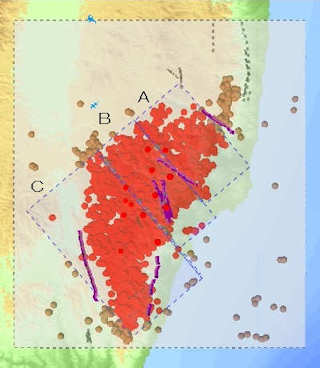

検索範囲内で、A~Cに含まれる件数も表にしました。

3・11前の地震活動は低調でした。2000年1月 - 2010年12月の間に検索範囲で発生した地震は364件で、規模も小さいものでした。

3・11後、まず、南のCブロックで、2011/03/11 M5.5、2011/03/19 M6.1が発生。地震活動が活発化しました。A、Bではまだ活発化していません。

次に、Aブロックで03月23日に、M 6.0、M 5.8、M 5.5、M 5.8と連続発生しました。地震が井戸沢断層に向かっているかのようです。

そして、Bブロックで04月11日に、検索範囲内で最大のM7.0が発生しました。04月11日、M 5.7、M 5.9、同12日、M 6.4、13日、M 5.7と、井戸沢活断層あるいは湯ノ岳活断層で発生しました。

その後の04月16日 - 月末では、A - Cで地震活動が活発になりました。

|

| |

| 図6 03/11 - 03/22 | 図7 03/23 - 04/10 | |

|

| |

| 図8 04/11 - 04/15 | 図9 04/16 - 04/30 |

| 期間 | 2000-2010 | 03/11-03/22 | 03/23-04/10 | 04/11-04/15 | 04/16-04/30 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| A | M0、1 | 103 | 101 | 577 | 316 | 1200 |

| M2、3 | 2 | 84 | 321 | 166 | 210 | |

| M4 | 0 | 3 | 5 | 4 | 4 | |

| M5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |

| M6 ~ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |

| Aの小計 | 105(29%) | 188(8%) | 908(16%) | 486(9%) | 1414(16%) | |

| B | M0、1 | 32 | 31 | 117 | 1606 | 2504 |

| M2、3 | 2 | 39 | 88 | 1225 | 487 | |

| M4 | 0 | 2 | 1 | 70 | 13 | |

| M5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |

| M6 ~ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |

| Bの小計 | 34(9%) | 72(3%) | 206(4%) | 2910(56%) | 3004(33%) | |

| C | M0、1 | 36 | 1214 | 3545 | 1121 | 3574 |

| M2、3 | 5 | 791 | 839 | 417 | 548 | |

| M4 | 0 | 18 | 14 | 11 | 5 | |

| M5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |

| M6 ~ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |

| Cの小計 | 41(11%) | 2027(85%) | 4398(77%) | 1550(30%) | 4127(46%) | |

| 検索範囲 計 | 364 | 2394 | 5677 | 5166 | 9032 | |