|

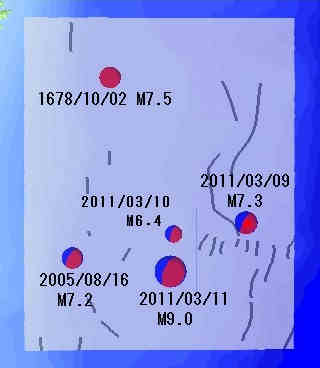

【実験版】特定のスペックをもつ複数の震源断層(震源断層群)の分布から仮想断層面を求めてみました。 今回の地震の対象地域は宮城県沖、図1の薄水色の範囲(中心緯度38.50°、経度142.80°、約160×130kmの矩形、走向0°)です。 東側には日本海溝があり、太平洋プレートが沈み込んでいます。 対象地域を含む周辺では地震活動が活発で、M6、7クラスの地震が繰り返し発生しています。 今回注目する地震は、2011年3月11日 M9.0、その前震の2011年3月9日 M7.3、その余震でM9.0の震源近くで発生した2011年3月10日 M6.4です。 さらに過去に起こった地震ですが、2005年8月16日 M7.2、1678年10月2日 M7.5にも注目しました。

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 震源断層情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

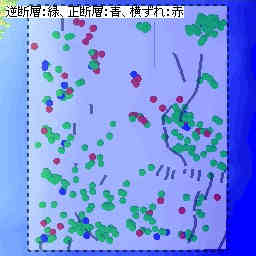

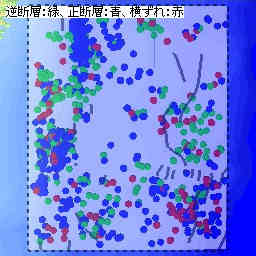

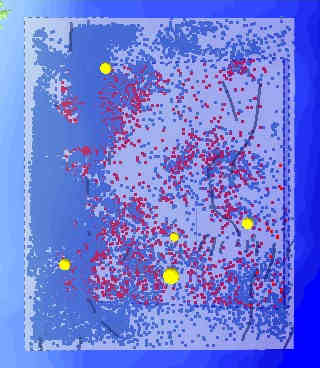

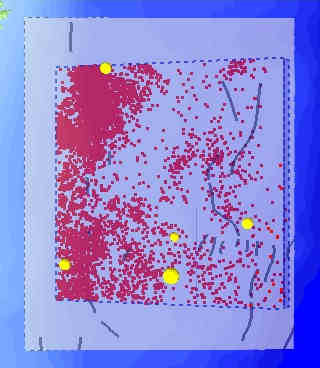

防災科研(防災科学技術研究所)の初動解パラメータ・データ(「F-net 地震のメカニズム情報」)を使用して今回の対象範囲の震源断層情報を調べてみました。 図2-1内の点線で囲んだ検索エリア内で、1998年01月01日 - 2010年12月31日の期間(2011年東北地方太平洋沖地震の前)、深さ45km以内で検索し、354件の震源断層データを得ました。 P軸の傾きが低角度80%、T軸の傾きが高・中角度88%、N軸の傾きが低角度80%と、東北地方太平洋沖地震の前は逆断層型が卓越していました。 図2-2は同じ検索エリアで東北地方太平洋沖地震の直後、2011年03月11日 - 2011年12月31日の期間、深さ45km以内で検索し、865件の震源断層データを得ました。 P軸の傾きが高・中角度71%、T軸の傾きが低・中角度87%、N軸の傾きが低角度75%と、地殻応力は引張り型へと様変わりしました。 節面情報による断層型情報でも、東北地方太平洋沖地震前は、逆断層型 80%、正断層型 7%、横ずれ型 13%でしたが、 東北地方太平洋沖地震後は、逆断層型 29%、正断層型 56%、横ずれ型 15%と大きく変化しました。

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 震源断層データの絞込み | ||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

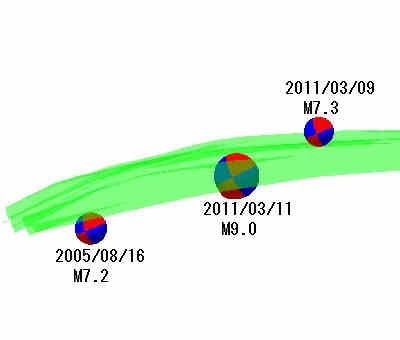

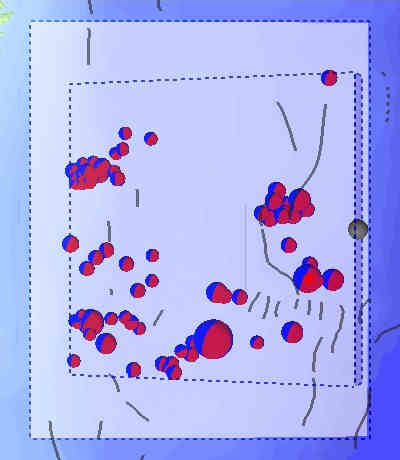

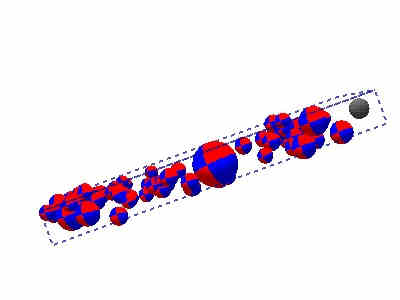

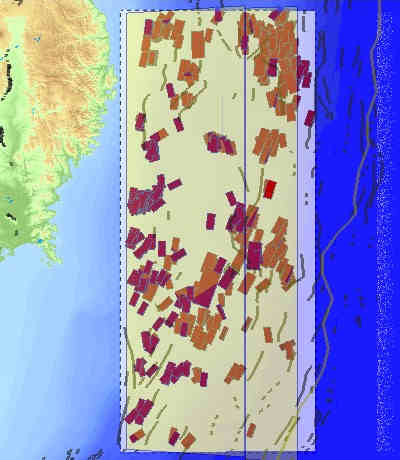

注目する地震の震源断層パラメータは、防災科研の初動解データによると、 2005/08/16、M7.2、緯度 38.1507、経度 142.2795、深さ 41km、逆断層型、走向 194°、傾き 22°、すべり角 76° 2011/03/09、M7.3、緯度 38.3285、経度 143.2798、深さ 9km、逆断層型、走向 186°、傾き 23°、すべり角 70° 2011/03/10、M6.4、緯度 38.2712、経度 142.8788、深さ 28km、逆断層型、走向 201°、傾き 19°、すべり角 89° 2011/03/11、M9.0、緯度 38.1035、経度 142.8610、深さ 23km、逆断層型、走向 200°、傾き 27°、すべり角 88° です。 検索する震源断層データのスペックは、逆断層型で、傾きは低角度、走向はSまたはSWとしました。 震源断層フィルターの設定 直方体のフィルターを使って、震源断層データのパラメータが指定したスペックに適合するかどうかをチェックします。 試行を繰り返し、フィルターの形状は、約120×120×12kmの直方体、走向 180°、傾き 20°、 上面(図3で青色の網部分)の中心位置(灰色の球)を緯度 38.50°、経度 143.50°、深さ約 3kmとしました。 (後でフィルターを南北方向に拡大するため走向を180°にしました。) 震源断層データの検索期間を1998/01/01 - 2017/08/31に設定し、フィルター内のデータでも調和しない場合はカットして 108件のデータを得ました。 図3にフィルターに含まれるデータを描画しました。震源球は3D描画で、半径は表示用に調整しています。

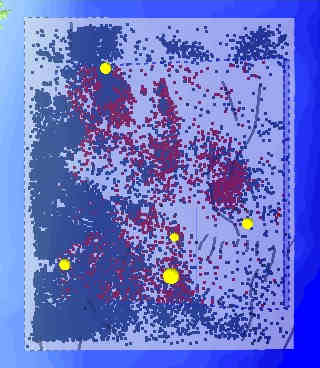

震源断層フィルターを使い、「気象庁 一元化震源リスト」(「Hi-net 高感度地震観測網」の震源情報)から震源分布を描画しました。 対象地域の震源データ数は、東北地方太平洋沖地震前(検索期間:2002年 - 2010年)20,606件、震源断層フィルター内の震源数は6,331件。 東北地方太平洋沖地震後(検索期間:2011年3月 - 2017年8月)44,650件、震源断層フィルター内の震源数は8,623件。深さは45km以内です。 図4の赤色はフィルター内にある震源、灰色はフィルター外の震源、黄色は注目した地震です。

| ||||||||||||||||||||||||

| 震源断層群と仮想断層面 | ||||

|---|---|---|---|---|

|

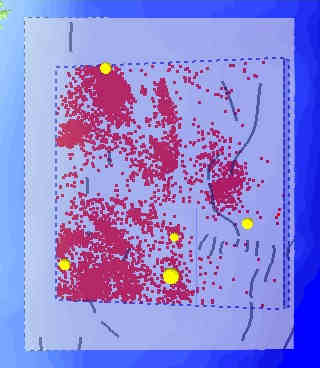

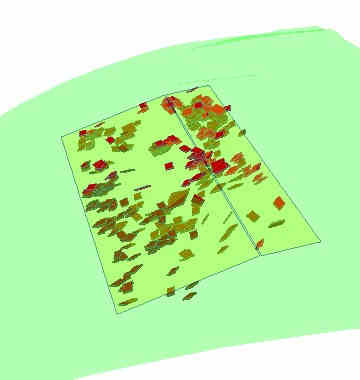

震源断層データの対象を北緯37 - 39°、東経142 - 143°に広げ(岩手県沖、福島県沖を含む。検索期間は1998年1月 - 2017年8月)、

6個の震源断層フィルターを使い、458件のデータを得ました。

走向は平均192°、傾きは平均22°、深さは平均26kmでした。 図5に震源断層群を描きました。震源断層面の長さ・幅は表示用に調整しています。 黄色の面は震源断層群から求めた仮想断層面です。単純化して、地震活動の中心部分と日本海溝に近い部分の2つからなっています。 中心部分は、走向:180°、傾き:20°、長さ:約350km、幅:約100km、 日本海溝に近い部分は、走向:180°、傾き:10°、長さ:約350km、幅:約40kmとしました。

| ||||

戻 る