|

|

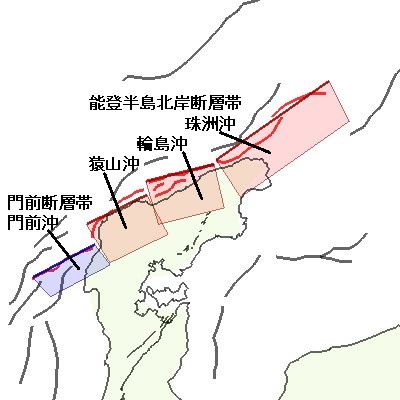

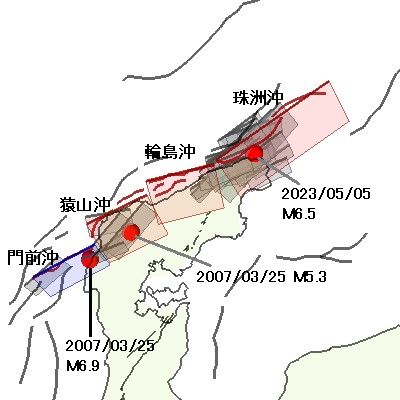

| 活断層 | 初動解 |

|---|---|

| 図1 Mainデータ | |

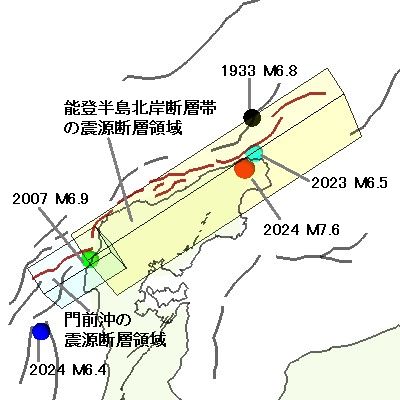

能登半島北岸断層帯の震源断層領域 |

|---|

|

|

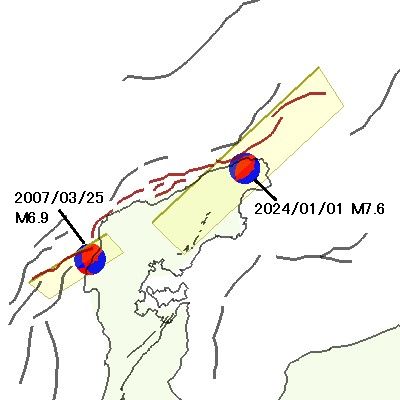

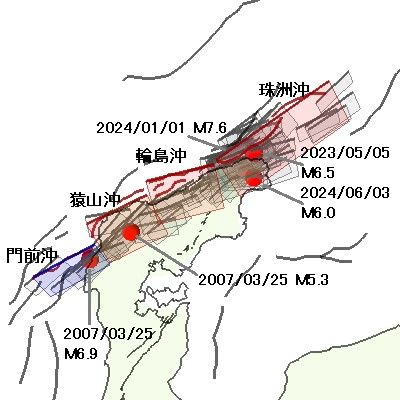

| 活断層 | 初動解 |

|---|---|

| 図1 Mainデータ | |

| 表1 Mainデータ | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| No | 活断層 | 走向、傾き | No | 年月日 | Mag | 走向、傾き、すべり角 | 備考 | |

| 能登半島北岸断層帯 | 初動解(防災科研) | |||||||

| 1 | 猿山沖 | 64°, 45° | 5 | 2024/01/01 | M7.6 | 47°, 50°, 99° | 2024年能登半島地震 | |

| 2 | 輪島沖 | 77°, 45° | 6 | 2022/06/19 | M5.4 | 61°, 51°, 95° | No.5の類似スペックデータ | |

| 3 | 珠洲沖 | 58°, 45° | 7 | 2024/01/03 | M5.0 | 54°, 52°, 121° | No.5の類似スペックデータ | |

| 門前断層帯 | 初動解(防災科研) | |||||||

| 4 | 門前沖 | 62°, 60° | 8 | 2007/03/25 | M6.9 | 58°, 66°, 132° | 2007年能登半島地震 | |

| 資料1では、猿山沖区間の走向は47°ですが、ここでは Line形状から計算し、走向を64°としました。 | ||||||||

|

|

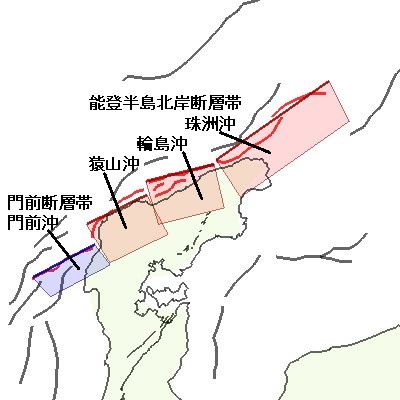

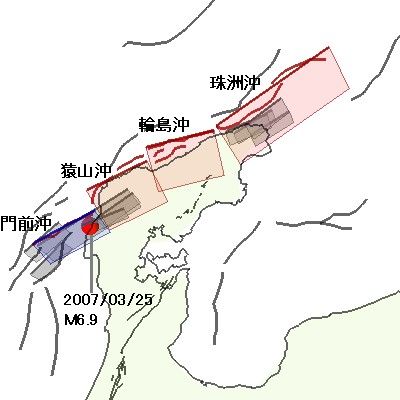

| 期間:2007/03/01 - 2023/12/31 | 期間:2007/03/01 - 2024/06/30 |

|---|---|

| 図2 類似スペックデータの分布 | |

| 表2 主な類似スペックデータ | ||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| No | 年月日 | Mag | パラメータ 走向、傾き、すべり角 | 位置 | 類似性と位置関係 | 備 考 | ||||

| 門前沖 | 猿山沖 | 輪島沖 | 珠洲沖 | Main | ||||||

| 1 | 2024/01/02 | 5.6 | 50°, 57°, 112° | 門前沖 | ○ | ○ | - | △ | - | 53567 |

| 2 | 2024/01/26 | 4.4 | 52°, 62°, 130° | 門前沖 | ○ | ○ | - | △ | - | 53769 |

| 3 | 2007/03/25 | 5.3 | 40°, 53°, 101° | 猿山沖 | - | - | - | △ | - | 22673 |

| 4 | 2007/04/06 | 4.3 | 55°, 60°, 118° | 猿山沖 | ○ | ○ | - | - | - | 22781 |

| 5 | 2024/01/03 | 4.2 | 52°, 51°, 120° | 猿山沖 | ○ | ○ | - | △ | △ | 53630 |

| 6 | 2024/01/06 | 4.4 | 76°, 35°, 133° | 輪島沖 | - | ○ | ○ | - | - | 53679 |

| 7 | 2024/01/18 | 3.5 | 70°, 58°, 134° | 輪島沖 | △ | ○ | ○ | ○ | - | 53744 |

| 8 | 2024/01/03 | 3.8 | 65°, 56°, 86° | 輪島沖 | △ | ○ | ○ | ○ | - | 53598 |

| 9 | 2022/06/20 | 5.0 | 40°, 60°, 72° | 珠洲沖 | - | - | - | ○ | - | 51550 |

| 10 | 2023/05/05 | 6.5 | 41°, 56°, 83° | 珠洲沖 | - | - | - | ○ | ○ | 52598 |

| 11 | 2024/01/01 | 7.6 | 47°, 50°, 99° | 珠洲沖 | - | - | - | ○ | ○ | 53520 |

| 12 | 2024/01/03 | 5.0 | 54°, 52°, 121° | 珠洲沖 | - | - | - | ○ | ○ | 53612 |

| 13 | 2022/06/19 | 5.4 | 61°, 51°, 95° | 珠洲沖 | - | △ | - | ○ | ○ | 51537 |

| 14 | 2023/05/05 | 5.9 | 50°, 43°, 98° | 珠洲沖 | - | △ | - | ○ | - | 52603 |

| 15 | 2024/01/01 | 5.5 | 79°, 54°, 114° | 珠洲沖 | - | △ | ○ | - | - | 53519 |

| 16 | 2024/06/03 | 6.0 | 72°, 55°, 118° | 珠洲沖 | △ | △ | ○ | - | - | 54407 |

| ○:類似性と位置関係OK、△:類似性はOKだが位置が離れている | ||||||||||

|

|

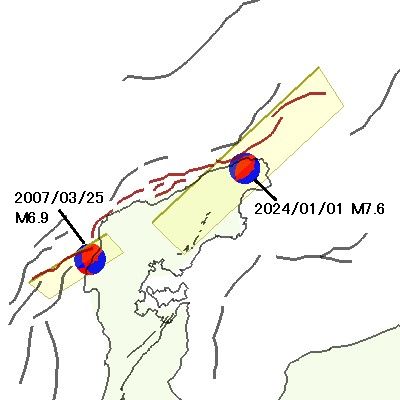

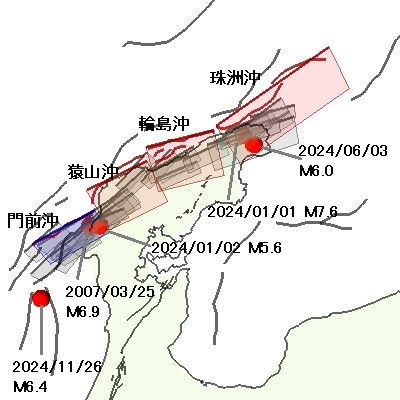

| 期間:2007/03/01 - 2023/12/31 | 期間:2007/03/01 - 2024/06/30 |

|---|---|

| 図3 類似スペックデータの分布 | |

| 表3 主な類似スペックデータ | ||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| No | 年月日 | Mag | パラメータ 走向、傾き、すべり角 | 位置 | 類似性と位置関係 | 備 考 | ||||

| Main | 門前沖 | 猿山沖 | 輪島沖 | 珠洲沖 | ||||||

| 1 | 2007/03/27 | 4.1 | 44°, 63°, 127° | 門前沖 | ○ | - | - | - | - | 22694 |

| 2 | 2007/03/25 | 6.9 | 58°, 66°, 132° | 門前沖 | ○ | ○ | - | - | - | 22670 |

| 3 | 2024/01/02 | 5.6 | 50°, 57°, 112° | 門前沖 | - | ○ | ○ | - | △ | 53567 |

| 4 | 2024/01/26 | 4.4 | 52°, 62°, 130° | 門前沖 | ○ | ○ | ○ | - | △ | 53769 |

| 5 | 2007/04/06 | 4.3 | 55°, 60°, 118° | 猿山沖 | - | ○ | ○ | - | - | 22781 |

| 6 | 2024/01/26 | 4.3 | 48°, 65°, 91° | 猿山沖 | ○ | ○ | - | - | △ | 53768 |

| 7 | 2007/04/26 | 3.9 | 68°, 65°, 108° | 猿山沖 | ○ | ○ | ○ | - | △ | 22891 |

| 8 | 2024/06/03 | 6.0 | 72°, 55°, 118° | 珠洲沖 | - | △ | △ | ○ | - | 54407 |

| ○:類似性と位置関係OK、△:類似性はOKだが位置が離れている | ||||||||||

|

|

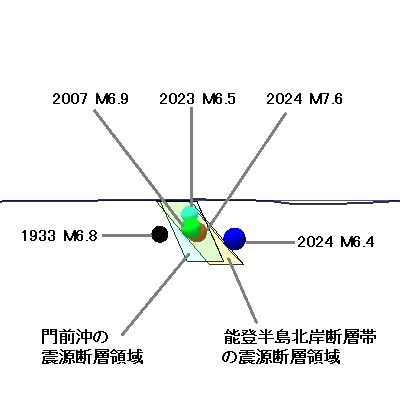

| 図4 能登半島北岸断層帯の震源断層領域 | |

|---|---|