|

|

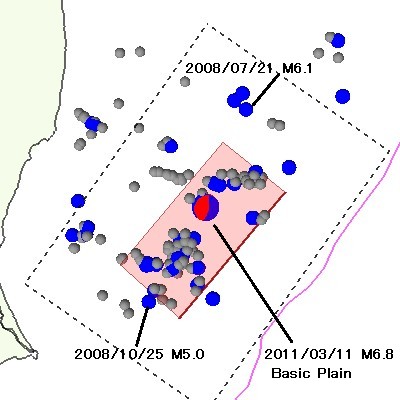

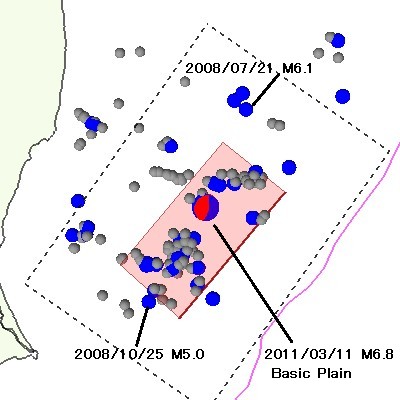

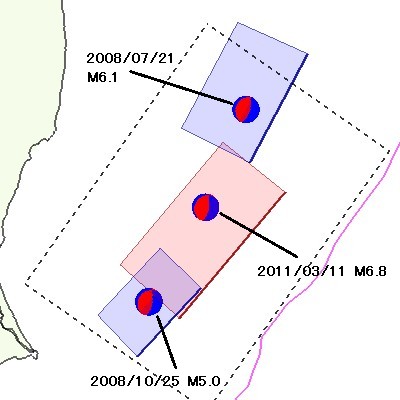

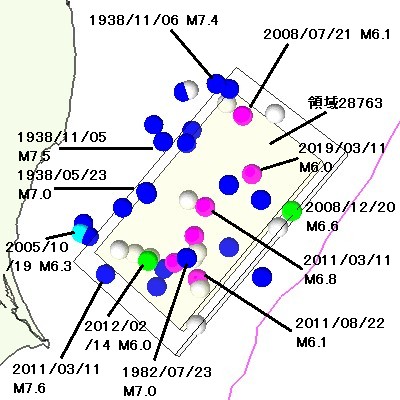

| 図1 2011/03/11 M6.8 類似スペックデータの分布 | |

|---|---|

震源断層領域への第2のアプローチ |

|---|

| 表1 Mainデータのスペック | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 年月日 | 時刻 | 震源 ()内は一元化データ | Mag | 節面1 | 節面2 | 備考 |

| 2011/03/11 | 15:15:34 | 36.1208, 141.2525, 35(42.70)km | M7.6 | 26, 59, 89 | 209, 31, 92 | 3・11最大余震 茨城沖 bs28761 |

| 2011/03/11 | 16:14:57 | 36.5572, 142.0413, 23(25.0)km | M6.8 | 15, 71, 81 | 220, 21, 113 | 茨城沖 bs28763 |

|

|

| 図1 2011/03/11 M6.8 類似スペックデータの分布 | |

|---|---|

| 表2 Mainデータ群のスペック | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

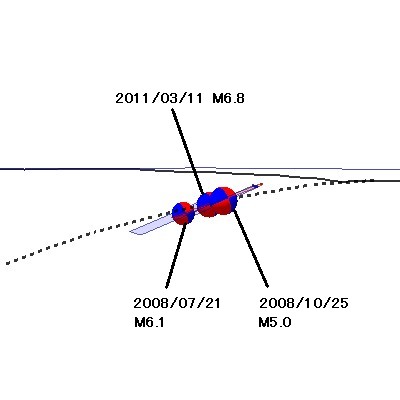

| 断層型 | 年月日 | 震源 ()内は一元化データ | Mag | 節面1 | 節面2 | 備考 |

| 逆断層 | 2011/03/11 | 36.5572, 142.0413, 23(25.0)km | M6.8 | 15, 71, 81 | 220, 21, 113 | 茨城沖 bs28763 |

| 逆断層 | 2008/07/21 | 37.1365, 142.3412, 29(27.38)km | M6.1 | 21, 67, 87 | 208, 23, 97 | 福島沖 bs24716 |

| 逆断層 | 2008/10/25 | 36.0033, 141.6315, 20(46.33)km | M5.0 | 13, 69, 78 | 223, 24, 118 | 茨城沖 bs25116 |

|

|

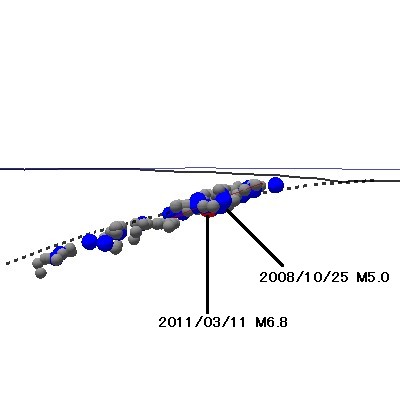

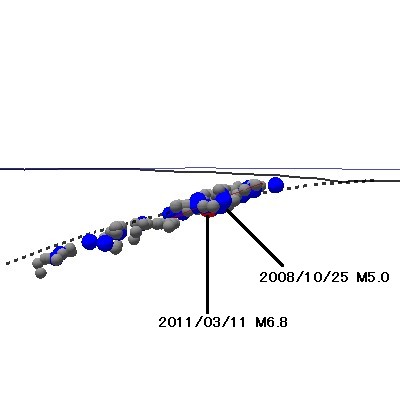

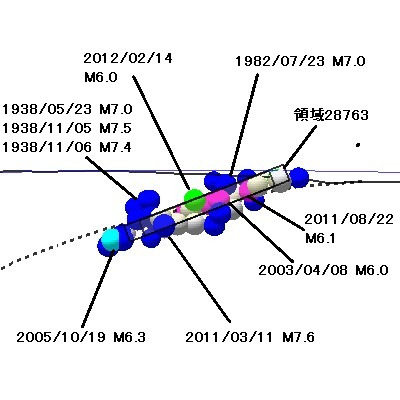

| 図2 Mainデータ群 | |

|---|---|

|

|

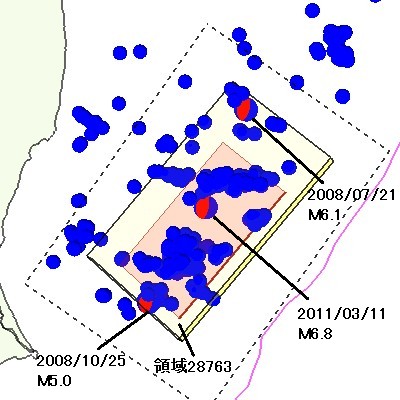

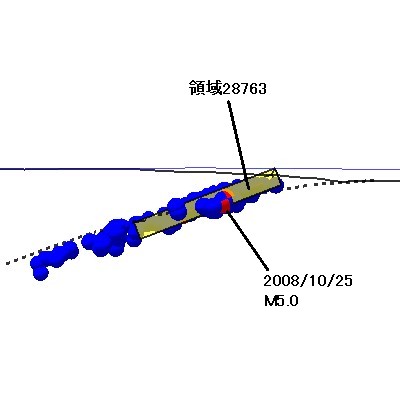

| 図3 震源断層領域 | |

|---|---|

| 表3 震源断層領域情報 | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 領域 | 断層型 | 中心(緯度、経度、深さ) | 長さ | 幅 | 高さ | 走向 | 傾き | 備考 |

| 領域28763 | 逆断層 | 36.54, 142.06, 22.10km | 150km | 85km | 10km (固定) | 220° | 21° | 茨城沖 bs28763 |

| 表4 震源断層領域28763と大地震 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| No | 年月日 | Mag | 走向、傾き、すべり角 | 領域との関係 | 備考 |

| 01 | 1938/05/23 | M7.0 | 200°, 10°, 100° | 外部 連結NG (青) | 塩屋埼沖地震 茨城沖 bs02160 |

| 02 | 1938/11/05 | M7.5 | 200°, 10°, 95° | 外部 連結NG (青) | 塩屋埼沖地震 福島沖 bs02250 |

| 03 | 1938/11/06 | M7.4 | 190°, 80°, 270° | 外部 連結NG (青) | 正断層型 塩屋埼沖地震 福島沖 bs02270 |

| 04 | 1982/07/23 | M7.0 | 190°, 9°, 80° | 外部 連結NG (青) | 茨城県沖地震 bs07372 |

| 05 | 2003/04/08 | M6.0 | 208°, 22°, 98° | 内部 連結OK (赤) | 茨城沖 bs16365 |

| 06 | 2005/10/19 | M6.3 | 209°, 22°, 94° | 延長 連結OK (水) | 茨城沖 bs20576 |

| 07 | 2008/05/08 | M7.0 | 216°, 24°, 107° | 外部 連結不明 (白) | 茨城沖 bs24331 |

| 08 | 2008/07/21 | M6.1 | 208°, 23°, 97° | 内部 連結OK (赤) | 福島沖 bs24716 |

| 09 | 2008/12/20 | M6.6 | 194°, 26°, 115° | 周辺 連結OK (緑) | 関東はるか沖 bs25301 |

| 10 | 2011/03/11 | M7.6 | 209°, 31°, 92° | 周辺 連結NG (青) | 3・11最大余震 茨城沖 bs28761 |

| 11 | 2011/03/11 | M6.8 | 220°, 21°, 113° | 内部 連結OK (赤) | 茨城沖 bs28763 |

| 12 | 2011/08/22 | M6.1 | 229°, 22°, 122° | 内部 連結OK (赤) | 茨城沖 bs33864 |

| 13 | 2012/02/14 | M6.0 | 219°, 19°, 105° | 周辺 連結OK (緑) | 茨城沖 bs35579 |

| 14 | 2019/03/11 | M6.0 | 233°, 23°, 139° | 内部 連結OK (赤) | 福島沖 bs47234 |

| 15 | 2021/08/04 | M6.0 | 232°, 19°, 128° | 内部 連結OK (赤) | 茨城沖 bs50236 |

| 「連結OK」は、直接連結(リンクの次数 nth=1)、間接連結(リンクの次数 nth=2)を含む。 | |||||

|

|

| 図4 震源断層領域28763と大地震 | |

|---|---|

|

赤色:領域の内部で連結する 緑色:領域の周辺で連結する 水色:領域の延長で連結する 青色:連結しない 灰色:連結不明 |

|