防災科学技術研究所(以下、防災科研といいます)で解析している F-net初動解のデータを使用します。

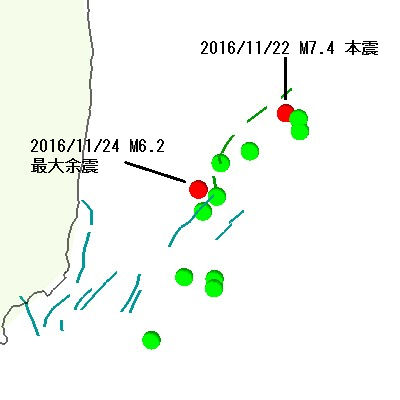

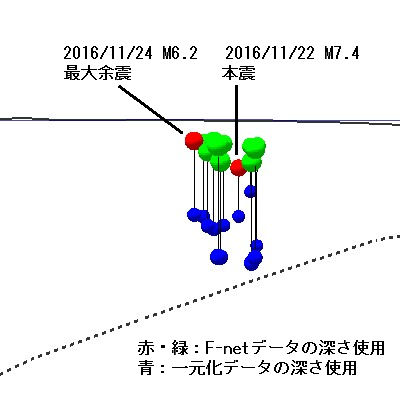

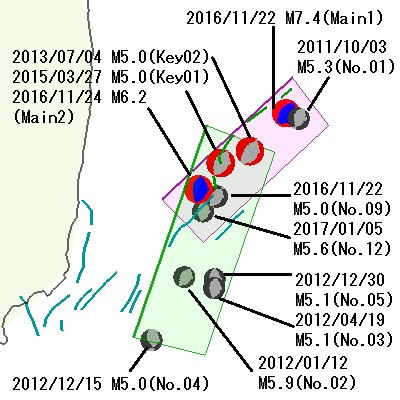

図1は、今回使用したデータの震源位置を描画したものです。 赤・緑色は防災科研が解析した深さを使用しています。青色は一元化データの深さを使用しています。

一元化データと防災科研の深さの差の平均は約20km、最大は25km、最小は12km。

以下、防災科研の深さを使用します。

※2020年9月1日からS-net(日本海溝海底地震津波観測網)の観測結果が一元化データに反映され、 海域での震源の精度がアップしました。

|

|

| 図1 一元化データとF-netデータの深さ | |

|---|---|

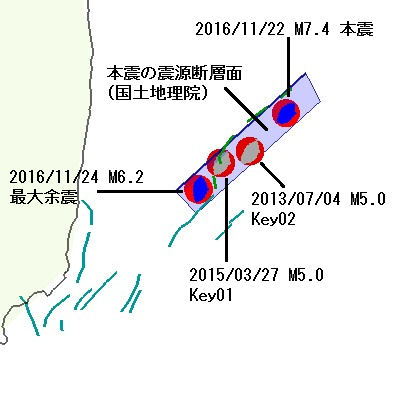

本震の震源断層面は、北東 - 南西の走向で、南東に傾き下がる正断層型です。

F-netの初動解パラメータは、節面1: 47°、 38°、 -90°、節面2: 227°、 52°、 -90°です。

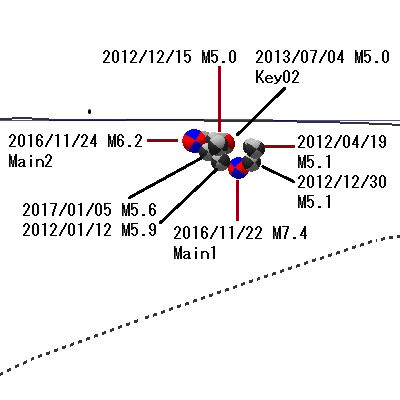

図2に本震および最大余震の位置を震源球で描画しました(緯度・経度は一元化データ、深さはF-net使用)。

国土地理院が解析した本震の震源断層面も描画しています。上端が海底近くまで破壊が及んでいます。

国土地理院の震源断層面:緯度:37.17、経度:141.28、深さ(上端の左):2.0km、長さ:44.6km、幅:17.2km、走向:47.8°、傾き:62.7°、すべり角:-89.9°

常磐沖の正断層のライン形状を地震本部の資料からトレースし、真上から見た図に描画しています。

※地震本部:沿岸海域における活断層調査 [平成22年度] 調査手法・地点選定 巻末資料 Ⅲ‐1 「新たな活断層調査について」で選定された主要活断層帯の海域延長部 (財団法人 地震予知総合研究振興会、独立行政法人 産業技術総合研究所)。

|

|

| 図2 注目するデータの位置 | |

|---|---|

Keyデータ

注目するデータ(Mainデータ)のスペックと類似するデータを対象データから抽出したいとき、 Mainデータでなく他のデータを利用したほうが連結・リンクのいいデータを得られることがあります。 この「他のデータ」をKeyデータということにします。

(連結・リンク、次数については、「震源断層群とは? 類似スペックのデータ群」を参照)

KeyデータはMainデータと直接連結(リンクの次数=1)し、Mainデータよりも連結・リンクのよいデータをもつように選択します。

表1にみるように本震(Main1)と最大余震(Main2)は走向差が28°と大きく、連結・リンクは期待できません。 そこで、本震、最大余震それぞれのKeyデータを表2のように周辺データから選択しました。

| 表1 注目するデータ | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 年月日 | Mag | 深さkm | Para1 | Para2 | 備考 | |

| Main1 | 2016/11/22 | M7.4 | 11(24) | 47,38,-90 | 227,52,-90 | 本震 |

| Main2 | 2016/11/24 | M6.2 | 5(23) | 19,33,-89 | 198,57,-90 | 最大余震 |

| Key01 | 2015/03/27 | M5.0 | 5(24) | 215,50,-91 | 37,40,-88 | 本震のKeyデータ |

| Key02 | 2013/07/04 | M5.0 | 5(26) | 228,57,-80 | 31,34,-105 | 最大余震のKeyデータ |

| 深さの値:防災科研の深さ、()内は一元化データの深さ | ||||||

連結・リンク情報

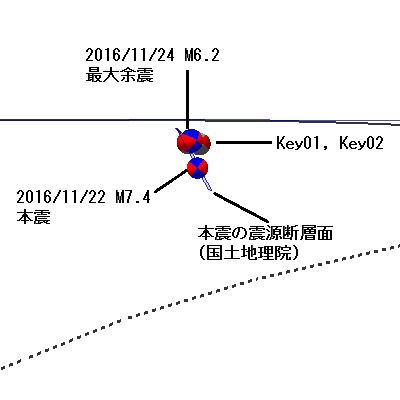

表2では、連結・リンクの次数は最大3まで求めています。

本震との連結・リンクが強いデータの範囲を赤色、最大余震との連結・リンクが強いデータの範囲を緑色で示しました。

赤色の範囲では、

2011/10/03 M5.3 (No.01)、2015/03/27 M5.0 (Key01)、2016/11/22 M5.0 (No.09)、2017/01/05 M5.6 (No.12)

が発生しています。 今回の地震で本震の断層領域全体に破壊が広がったと考えられます。

緑色の範囲では、2012年から2013年にかけて、

2012/01/12 M5.9 (No.02)、2012/04/19 M5.1 (No.03)、2012/12/15 M5.0 (No.04)、2012/12/30 M5.1 (No.05)、2013/07/04 M5.0 (Key02)

が発生しています。最大余震の断層領域が図3のように南西方向に延びているとすれば、今回の地震では未破壊の領域が残っていると考えられます。

|

|

| 図3 連結・リンク | |

|---|---|

| 表2 連結・リンク情報 | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| No | 年月日 | Mag | 深さkm | 節面1 | 節面2 | Main1 | Main2 | Key01 | Key02 |

| 01 | 2011/10/03 | M5.3 | 5(17) | 200,53,-109 | 50,41,-66 | 2 | 3 | 1 | 2 |

| 02 | 2012/01/12 | M5.9 | 11(33) | 224,58,-91 | 46,32,-88 | 2 | 2 | 2 | 2 |

| 03 | 2012/04/19 | M5.1 | 8(33) | 197,53,-94 | 23,37,-85 | 2 | 1 | 2 | 1 |

| 04 | 2012/12/15 | M5.0 | 8(32) | 171,67,-118 | 44,36,-43 | 3 | 2 | 2 | 1 |

| 05 | 2012/12/30 | M5.1 | 11(34) | 183,51,-97 | 14,40,-82 | 3 | 2 | 2 | 2 |

| 06 Key02 | 2013/07/04 | M5.0 | 5(26) | 228,57,-80 | 31,34,-105 | 2 | 1 | 2 | 0 |

| 07 Key01 | 2015/03/27 | M5.0 | 5(24) | 215,50,-91 | 37,40,-88 | 1 | 2 | 0 | 2 |

| 08 Main1 | 2016/11/22 | M7.4 | 11(24) | 47,38,-90 | 227,52,-90 | 0 | 3 | 1 | 2 |

| 09 | 2016/11/22 | M5.0 | 5(27) | 232,45,-78 | 35,46,-102 | 2 | -- | 2 | 3 |

| 10 Main2 | 2016/11/24 | M6.2 | 5(23) | 19,33,-89 | 198,57,-90 | 3 | 0 | 2 | 1 |

| 11 | 2016/12/20 | M5.5 | 5(32) | 225,43,-99 | 57,48,-82 | 3 | -- | 2 | -- |

| 12 | 2017/01/05 | M5.6 | 8(26) | 25,41,-85 | 198,49,-95 | 2 | 2 | 1 | 2 |

| 深さの値:防災科研の深さ、()内は一元化データの深さ | |||||||||