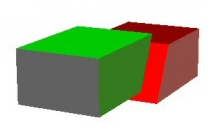

断層運動のイメージは、ある面を境にずれが生じる動きです(図1)。 ずれの面(断層面)を境に、地中にあったモノの位置関係が大きく変わってしまいます。 断層面を境にして水平方向にずれる場合が横ずれ断層、断層面を境にして、上側の岩盤が 下側の岩盤よりも下がる場合が正断層、上がる場合が逆断層と分類されています。 | ||||

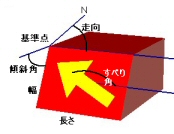

断層を表すためのパラメータ

走向は、断層面が水平方向でどの方向に伸びているかを表す。 断層面と水平面とが交わる線の方向で、北から時計回りに計ります。 傾斜角は、断層面が水平面からどれだけ傾いているかを表す。 すべり角は、断層面の上側の岩盤が下側の岩盤に対してどのように動いたかを表す。 断層面の走向から断層面に沿って反時計回りに計ります。 断層面の大きさを表す長さ(走向方向の長さ)、幅(傾斜方向の長さ)、すべり量(すべり方向の長さ)、 断層面の位置を表す緯度、経度、深さ、これら9つのパラメータは静的断層パラメータといわれています。 | ||||

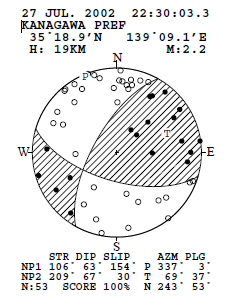

震源球に表れる「2本のライン」

地震が起きたときに最初に伝わってくるP波(縦波、粗密波)は、波が伝わる方向に地盤を揺らします。 震源から観測点への向き(震源から押される向き、押し波)、観測点から震源への向き(震源に引かれ る向き、引き波)の2種類です。 震源球(図3)は、震源を中心とする球面に、観測点の地震計にキャッチされたP波初動の「押し」は黒丸、 「引き」は白丸でプロットし、その分布を平面上に投影したものです。 「押し」「引き」の分布は、直角に交わる2枚の面(節面)できれいに分けられます。 この2枚の面と震源球の交わるところが「2本のライン」をつくっています。 | ||||

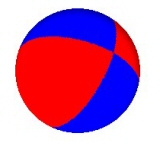

震源断層パラメータの2組の解走向、傾斜角などの震源断層パラメータは、地震波の解析から計算で求められています。ただし、走向。傾斜角、すべり角の値は、P波初動のデータから2組の解として示されます。 図4は、2組の解(走向、傾斜角、すべり角)から3D表示し、押し領域は赤色、引き領域は青色で 描画したものです。 図5は、同じ2組の解から、断層面を円形、すべり方向を矢印で描画したものです。 図4の2本の押し引き境界ライン(2枚の直交する面)は、図5に描かれた断層面の候補に他なりません。

「どちらの面が本当の断層面かは、地表に到達した断層を見つけるのが最良だ。」 とのことです。 断層が見つからないときは、余震の分布、地震波の解析等で判断しているようです。 <参考文献> 「地震と断層」 (島崎邦彦・松田時彦編、東京大学出版会) 「メカニズム解」 (「主な地震・火山災害の情報」気象庁データの解説) | ||||

| 戻 る |